夜の宗教・真言立川流 14

●谷底に落ちる俗人

一般に“酒池肉林(しゅち‐にくりん)”といえば、酒や肉が豊富で、女が抱けて、豪奢(ごうしゃ)を極めた酒宴のことを言うらしい。しかし紂王の『史記』殷本紀(いんほんぎ)での、それは単に贅(ぜい)を懲(こ)らした“贅沢”の一言で片付けるには、あまりにも桁(けた)が違い過ぎた。そして、今でもよく言われる“酒池肉林”という成句は、紂王(ちゅうおう)の故事に基づくらしい。

『史記』によれば、「紂……酒を好み淫楽し、婦人を嬖(へい)し、妲己(だっき)を愛し、妲己の言にこれ従う……酒をもって池をつくり、肉を懸(か)けて林となし、男女をして裸にしてその間にあい逐わしめ、夜長の飲をなす」とある。

“酒池肉林”と題したこの酒宴は、まず巨大な、贅を懲(こ)らした宴会であるが、そのスケールが馬鹿違いだった。酒盃(さかずき)が池だったのである。

まず酒盃を作った。一旦、池の水を干し上げたのである。その池が、酒を注げば巨大な酒盃になる。

池を完全に干し上げ、池の底や周囲に石を敷き詰めて、底や側面を石で固めたのである。つまり池の中を、巨大な岩風呂ならぬ、石を敷き詰めたような“タイル張り”のような状態にして、防水をほぼ完璧にやり、そこに大量の酒を流し込んだのであった。池全体が巨大な酒盃(さかずき)であり、飲み放題なのである。

また池の畔(ほとり)では、厨房の料理人達が焼き肉料理を始めた。野外での大バーベキュー・パーティが催されたのであった。焼けた肉は、片っ端からその辺の木の枝に、ずらりと吊るしたのであった。飲み放題、食べ放題だった。

そして紂王はこのパーティに参加する者は、今日の会員制のクラブのように、条件付きで、「此処に参加する男どもは、最低一人以上の女を攫(さら)って此処に参加せよ。攫う女は最低一人以上で、美女を二人でも三人でも攫ってきた者には、褒美(ほうび)を取らす。まず、攫った女は、わしのところに担いで来い!」と、前日に厳命を云い放ったのであった。

庭園に掛けられた巨大な横幕が、紂王の命令で切って落された。幕が落ちると、そこには千人以上の美女が裸体で並んでいたと言う。その美女は、宮廷の官女(かんにょ)や街から攫ってきた、美女と噂される女性達であった。

「始めい!」

紂王は高らかに“開始”の合図を宣言した。

並べられた美女達は、蜘蛛(くも)の子を散らすように一斉に逃げた。一方男達は、その逃げた美女を追い掛け廻した。あちらでも、こちらでも、嬌声(きょうせい)と倶(とも)に悲鳴が上がる。乱交パーティが始められたのである。そこにアドバイザーのような形で臨席して居た高級官女達も、忽(たちま)ち、僅かに身に付けた小さな衣服までもが剥(は)ぎ取られた。高級官女も犯される対象だったのである。

裸体の女性が嬌声を上げて逃げ、それを選ばれた廷臣達が追い掛ける。廷臣に捕らえられた女達は、その場で絡み合いが始まり、強姦擬いに犯されいった。

ある女は筋肉隆々の廷臣から、一度に二人が担がれ、そして男根に奉仕させられる結末を辿った。また、ある女は手足をばたつかせ、遂に足を滑らせて池の中に落ち込む始末だった。落ちて、あっぷあっぷする女を、また男が襲い、覆(おお)い被(かぶ)さって、そのまま“手込め”にするのだった。

何とも馬鹿げた乱痴気(らんちき)騒ぎを始めたものである。もう、此処に居る人間に、人としての理性などは感じられなかった。男女が入り乱れての大騒ぎだった。

これが『史記』に出て来る“酒池肉林”である。

俗界では、このような低俗な馬鹿騒ぎが繰り広げられていた。横では、楽団が奏(かな)でる淫らな音楽が鳴り響き、それに煽(あお)られた男女は、獣(けだもの)となって、“精”の浪費を行なっていた。狂喜を煽(あお)る卑猥(ひわい)な音楽が、いつまでも鳴り響いていた。

もう人間ではなかった。発情期の動物だった。盛りのついた“犬”だった。“人でなし”のする“さかり”だった。“さかり”に発情し、男女が狂喜していた。あちらこちらで、動物の“うめき”に似た善(よ)がり声が上がっていた。

これは桃源郷の模倣(もほう)どころか、この世の阿鼻叫喚(あび‐きょうかん)の裏返しの“色情地獄”の、まさにそれだった。地獄の再現だった。甚だしい惨状だった。人が失墜した姿だった。落ちるところまで落ちたのである。狂った肉欲に、男女は貪(むさぼ)りついていた。そこでは度を過す「淫酒の宴」が繰り広げられていた。

この馬鹿騒ぎは、俗界の「谷に落ちる人間」のそのままを、地で行くような狂喜・狂乱が起っていた。確かに此処に参集した男も女も、谷底に落ちるべき人間だった。理性や知性の一ト欠片(ひと‐かけら)もなかった。もう、人間界から落ちていたのだ。墜落していたのだ。人間の尊厳までもを失い、狂喜に戯(たわむ)れていたのである。人間は何処まで獣(けだもの)として落ちるか……その実験の為の“人間牧場”と成り果ていた。

●山と性的エネルギーと呼吸法の話

酒池肉林の醜態は、何も紂王(ちゅうおう)の時代にだけではとどまらない。今日でも、形を変えた酒池肉林は何処にでも存在している。そしてそこには、享楽に明け暮れる男女の姿、あるいは同性同士の性を貪(むさぼ)る、淫行(いんこう)や姦淫(かんいん)が存在している。

さて、「谷に落ちる人」と「山に棲(す)む人」の比較である。

現世という、人間現象界では、形のあるものはやがて消えていく。東洋医学的な思想も、此処に由来する。東洋医学の特徴は、「命の変幻(へんげん)」という思想がその背景にあり、姿形のあるものは、やがて変化して消えていくという思想的基盤がある。この世では、総ての人が“生前の物”を失うのである。

しかし、その遺伝子は残る。世代交代して、後世に伝えられる。

また一方で、この世の中の「性的エネルギーは限りなく膨張する」という本能を煽(あお)る思想を抱え込んでいる。先祖から受け継いだ“命のバトンタッチ”があるからだ。

この世の中は一切の性的エネルギーを抱え込んでいて、それが総てに満たされ、ますます膨張している。また拡散しているのである。これは人間の持つ欲望だ。

こうした欲望も先祖からの遺伝であった。否、本能と言うべきであろう。

この事は、人間という存在がなくならないことを雄弁に物語っている。人間の「性」は繰り返されるのだ。人間の存在は繁殖にある。よって、繁殖期の第一次は、第二次で上回り、性的エネルギーは無限大に殖(ふ)えていくのである。

この東洋医学的な発想で、世の中というものを考えた場合、此処には至る所で、エクスタシーが溢れ、その顕れが、つまり、「私」が生まれ、「あなた」が生まれたことである。

これは同じエクスタシーの中から生まれたことを顕している。そして、それぞれは、一見個々に動いているようであって、実は同じエクスタシーのエネルギーによって動かされているのである。その源泉は、女性の女根だった。総ては、女の子宮から生まれ出たのだ。

現代人の多くは、この現実を殆ど見逃している。しかし、同根のエクスタシーから発祥したとするならば、私たちはこの点について、もっと大きな価値観を置き、この価値観を求めるように行動してもよいのではないか。

どう贔屓目(ひいき‐め)に検(み)ても、同根の性的エネルギーが至る所で溢れ、時代が後世に下るにしたがって、益々氾濫(はんらん)する状態になっている。精的エネルギーは、人間を年から年中、発情させる威力を持っている。

それは恋愛小説やテレビドラマ、映画や歌謡曲を見聞きしても分かるであろう。主役はいつも決まりきった、若い男と若い女である。これは今も昔も変わりがない。

また、販売される商品をとっても、これは明白であろう。資本主義社会で、市場原理が働く所以(ゆえん)は、性的エネルギーの発散があるからだ。また、こうした物でなければ売れない。

それは食品であれ、家電製品や携帯電話、更には車に至るまで、性的エネルギーの皆無であるものは、全く売れない。どこもかしこも、野心的な「精力」で溢 れている。精力が存在していなければ、物は売れない。精力のないものはない。総て「性的」であり、かつ精的エネルギーで溢れている。それが無いものはな い。野心作で無いものはない。第一、そんなものは存在しないだろう。

消費者の購買威力を描きたてるものは、みな「性」に絡み、精力的で、性的な自己満足がなければ売れないのである。性を謳歌(おうか)し、性を喚起するものだけが、生き残れるのである。セックス・アピールのある、性的な魅力のあるものだけが生き残れるのである。

これこそが中国道教で言う、「タオイズム」であり、この根源には、中国の秘境と称された場所に、「タオ」そのものが存在するという。

勿論、ここでいう秘境とは、嶮(けわ)しい山麓(さんろく)を指し、この遥(はる)か山頂に、古来より仙人が住み着いたといわれる。そして、ここに住み着いた仙人は、何千年もの長い間、生きて来たと謂(い)われるのである。

さて、東洋医学では「先天の気」は、腎臓に宿っているといわれる。この腎臓は、極めて生殖器に関与している臓器であり、更には、「骨」と「耳」に関係しているという。

生命というものは、みな姿形を変えていく中で、仙人だけが何ゆえ、姿形を変えずに、長生きが可能なのか。

それは仙人の持つ「先天の気」ではなく、「後天の気」が関係していることが多いようだ。

仙人は、伝説上の人間なのか、あるいは実際に存続を続けて居たのかは別として、ここには一種の気宇壮大(きう‐そうだい)な ロマンがあり、仙人は「後天の気」より、性的エネルギーを取り出して、それを「生きる原動力」としたという推測が成り立つ。仙人は精的エネルギーを排泄に 遣わず、それを内側に溜め込んで、生きる原動力にしたのであった。精の無駄な放出はないから、歳をとっても元気である。長寿が保てる。無理のない、自然な 生き方をしているからである。だからストレスも溜まりようがない。自然と共にあるのだ。

一般に食物には、「精」が宿っており、それが生きている間、そこから生命を抽出して、躰の中に詰め込む方法を編み出したのが、「仙術」という、仙人ご自慢の“術”である。

一般に考える仙人像は、「霞(かずみ)を食べて生きている」といわれるが、一体これは、どういう意味なのか。本当に霞だけで生きられるのか。

霞とは、微細な水滴が空中に浮遊する、そうしたものである。それが掛かると、空がぼんやりして遠方がはっきりと見えない現象を起こす。一種の気象現象である。古くは、春秋ともに、霞とも霧(きり)ともいったが、後世は、春のを霞、秋のを霧ということになった。物理的な本質は、“微量な水滴”であるらしい。これを霞と言う。

仙人は霞を食うという。仙人は霞を食べて生きるといわれる。そんなことは本当に出来るのか。

これはむしろ、俗世間に煩(わずら)わされず生きる“仙人風”の生き方を言うのであろう。俗界の浮き世の俗事に関わらなければ、人生の煩雑しさは半分以上解決するのである。これを仙人に喩(たと)えたのだろう。

さて、人間の持って生まれた「先天の気」であるエネルギーを、多くの人間が、繁殖の為に使い果たして死んでいく。これは“精”の浪費が、これを招くからだ。

ところが仙人は、「先天の気」を先祖から貰ったエネルギーとして増殖させ、これを安易に使い果たすことはない。更に、このエネルギーを自己内で増殖させ、然(しか)も、それを使わないのである。益々溜め込み、「精」へと変換していくのである。

一方、仙人は山の高いところに登る。あるいは高いところに棲(す)む。それはエネルギーを上に挙げていく為である。更にその“精”を昇華させる。高い次元の物に置き換える。

高山を好むのは、エネルギー保存に最も優れ、山に居ることで、仙人としての資格は保たれる。仙人は「山に居る人」である。だから「仙人」という。従来の人間の“精”を、「光」に変えた人だったのである。

これは俗界で戯れる、谷に落ちる人とは対照的であった。

さて、特に北半球の聖地や高い山などの写真を見ていると、気圧が低ければ低いほど、そこは神に近い場所ではないかとイメージさせる。それはイメージさせるばかりでなく、霊的なバイブレーションが存在していることを観じる。

聖地としての高い場所は、神霊の持つ超感覚というものに応じて、一切がセットされているように思える。

仙人が高山に住みたがるのは、この為であろう。

また、低地の低い谷底に居て、超感覚という霊的バイブレーションを観じるのは無理であり、俗界で普通に暮らしていては、そうした高い超感覚と言うものは観じようがないのである。

更に低地の俗界に居ては、心は洗われる事はないが、高山の頂きに上がれば、そこに居るだけで心が洗われる気持ちになる。これは縦の関係である、「高さ」 というものが人間の心に反応しているからである。そして、人間は高いとこに行けば行くほど、肉体の中で、霊的な細胞は変化しはじめるのである。

こうした機能は、誰にでも備わっていることであるが、俗界の低地を離れない人は、超感覚の機能が開発されない。しかし、この機能は人間である以上、誰に でも本能的に備わっているのである。そして人間は、精神的叡智を高め、護る為に、その本能的な因子は生き続けているのである。

したがって、低地に住んでいる人も、高いところに行けば、程度の差はあるにしても、誰でも俗界では体験が出来ない、超感覚を体験できるのである。これこそが、人間が霊的に反応する生き物であるという証(あかし)である。

●長夜の飲

さて、紂王が次にやらかしたのは“長夜の飲”という愚行だった。

“恋”と“歌”と“酔い”の「三部作」は、遂(つい)に此処まで来た。成り下がったというべきだろう。その威厳は「地に落ちた」と言うべきであろう。

|

| ▲淫酒の宴での乱交パーティ。狂喜の世界の幻想。一時の快楽は、やがて因縁のなって再現する。誰も、この狂喜の恐ろしさを知らない。 |

紂王と妲己の提案にしては、あまりにも芸がなさ過ぎるのだ。しかし、実際にどうだったか、その真相は分からないし、その記録もない。だが、憶測することは出来る。

したがって、この解釈を巡っては、いろいろな諸説があるが、おそらく世を徹しての“徹夜で酒宴を催す”と言うことではなく、夜が明けても、また日中でも、何処か特別に造られた宮廷内に入って、そこに僅かな灯(あか)りだけを灯して、魅惑的かつ卑猥(ひわい)なムードを演出するものでなかったかと考えられる。

今日で言う、高級会員クラブのような、全裸の女性が接待する“お触りクラブ”あるいは“絨毯クラブ”のようなものであったと思われる。

それを24時間以上、夜のムードのまま、男女が半裸や全裸になって酒を飲み、その酔いに任せて絡み、縺(もつ)れ合うと言うような、そうしたものであったろうと考えられる。

此処には、自由れ恋愛の象徴である“恋”としての肉愛があり、卑猥(ひわい)な音楽家が奏(かな)でられ、本能のままに男女が絡み合い、更に酒の“酔い”が勢いをつけて、どんな醜態でも遣(や)って退(や)けるというような、卑猥の中の“卑猥の演出”であったろう、と思われる。

そして此処まで来れば、もう男女の絡み合いと言うような、こうした単純な男と女の性交や交会(こうえ)でなく、男同士の絡み合いも充分にあったと考えられる。卑猥(ひわい)と醜態が入り乱れれば、結局、行き着くところが同性愛である。

生物の法則に則って、そこから先は「共食い」なのである。歴史的に見ても、かつてのローマ帝国は滅ぶ際の性の乱れは、男同士の同性愛であったではないか。

生物は滅びが間近に迫ると、同性愛へと趨(はし)るのである。これこそ「共食い」の最たるものではないか。

生存環境が悪化すると、地球上の多くの生物は、腸内微生物に混乱が生じて来る。この混乱によって、死滅する腸内微生物も数を増す。またこれによって暴動 が起きる。暴動が起これば、多くの生物に見られるように、「善と悪」や「陰陽」の中庸バランスが崩れ、共食いが始まったりする。

更に雄・雌の異性間の正常関係が狂わされ、同性同士が結びついて、一定量以上、増殖してはならない連中までが増加する現象が起る。これらはマウス実験などでも見られ、これを超小型の世界に置き換えたのが、腸内微生物の世界である。

これは人間社会でも同じであろう。

|

| ▲セックスも畸形化すれば、脳を煩悩で灼(や)く快感は、遂に同性の絡み合いへと辿り着く。 戦乱で国が乱れたり、世の中が不穏化する激動の時代には、煩悩で脳を灼く尽くす、そうした奇形のエネルギーが爆発する。 これまで二者合一の性愛が、一方的に相手から奪う快楽が表面化してくる。つまり、同性同士の共食いが始まるのである。 本来愛欲は、お互いの陰陽の贈与によって成り立っていた。それは分かち合ってこそ、共に満足感を得るものであった。 ところが、時代が人間性を喪失させるような現象が起こりはじめると、愛情は立ち所に不毛となり、精神が荒廃していくのである。これは古今東西を問わず、どこの国でも同じようだ。 |

しかし妲己の“せがみ”はこの程度のものではなかった。

「天下の主人(あるじ)と申しましても、まだまだ服(まつろ)わぬ者達が居るでは御座いませんか」

妲己は紂王に対し、更に“ねだる”のであった。

もう、この時期には妲己以外に紂王に対し、こんな大胆なことを言う者は居なかった。紂王は、完全に妲己の“思う壷(つぼ)”であった。妲己の予期した通りに物事は運ばれた。紂王自身、これまでの明晰な思考は錯乱され、自らの正しい理性的な判断は失い、妲己に、完全に骨抜きにされていた。

紂王は感情の烈しい人間である。一言でも、「このような愚かな真似はおやめ下さい」などと言おうものなら、「わしにケチをつける気か!」と激怒し、即刻、首が飛ぶのである。恐ろしくて誰も口出しできない。

しかし妲己に対しては、特別扱いだった。紂王の反応が全く違ったのである。

妲己が、一言「服(まつろ)わぬ者」と口にすれば、そこで紂王は、彼女の言に思い返すのだった。

「そう言えばそうじゃのう。辺境で、わしに従わぬ、ちょろちょろする蛮族がいるそうじゃ。此奴(こやつ)等にわが軍を差し向けて、踏みつぶしてくれよう」

紂王の一声で、即日、動員令が下った。

翌日、紂王が東南の部族を撃ったと言う報せが、周の都の届いた。その時、周公やその兄・武王は諸臣団の前で沈鬱(ちんうつ)な表情をして、「また天下の民が苦しめられる」と歎(なげ)いてみせた。

ところが、奥の間に戻った彼等は、父の文王や兄・武王の前で、晴れやかな顔になり、「予定通りです」と、周公は笑ってみせた。そして更に付け加えたのである。

「さすがの紂王も、破滅の道を急いでおります。しかし、それにしても妲己は、我々の期待以上の働きをしてくれます。紂王が滅びるのも、そんなに先のことではないでしょう」

周公は、傍(すば)にいる父と兄に小声で言った。

しかし、妲己は周公一味に期待されているとは、自分でも思わないのである。第一、自分自身が紂王を周公の期待通りに動かしているとは知らないのである。全く、その自覚症状すらないのである。

更には、自分が幼少のときに教育されて、紂王好みの女になったとも思っていないのである。人工的にねじ曲げられて、こうなったとは思っても見ないことだった。

確かに紂王好みの女に、人工的には教育されたが、それを妲己は人工的とは全く思わないのであった。そして妲己は紂王の寵愛(ちょうあい)を得て、ついに寵妃の座に昇り詰めたのである。それは自然の成り行きだった。

それはまた、自己の内側に眠る、淫楽と残忍の心を呼び起こす結果となったのである。この意味からすれば、その習性が腹黒い「毒婦」であったといえよう。

悪を悪とも思わず、人前を憚(はばか)らず、勝手気ままに振る舞う星の下(もと)に生まれて来たのであろう。これこそ毒婦の典型と言えた。

あるいは妲己は、「生」にこだわる現実主義者だったのかも知れない。

人間は最後には死ぬものである。寿命が尽きれば死ぬ生き物である。したがって「生」に価値があるのであって、生きている今、ありったけの力を尽くして生きている間だけ、有らん限りの享楽を享受しなければならないと言う人間形成が為(な)されたのかも知れない。

こういう環境で育った者は、善悪の区別に疎(うと)くなる。善行を積んだり、功績を残したり、こうしたことより享楽第一主義となる。やがて世の中が変われば、こうしたものは一文の値打ちもなくなる。一時の花火の、何処に価値があろう、と思う。そうした虚しさはごめん、と思う。それよりも、「今を愉(たの)しく」と思うのである。享楽こそ、人生で最も価値あるものだ、と信ずるのである。妲己は、こういう人間だったのだろう。

もしかすると、これこそ美人に共通した思考だったかも知れない。

有蘇(ゆうそ)氏の娘に絶世の美人がいる。これが紂王の破滅の始まりだった。

この美人が、実は曲者(くせもの)だったのではないか。

美人から生まれた娘は矢張り美人だろう。親に似ることは優性遺伝からも明かである。周公の思惑は見事に的中した。

そして見逃してならないのは、多くの人間は、とにかく美しいものを追う習性がある。美のみが、一切の価値観を象徴しているのである。口先では、正義だ の、道徳だの、真理だの、善だのというが、そんなものは人間が互に世渡りを上手にして行く為の、勝手に作り上げた道具に過ぎない。これこそ“偽善”であ る。

真実は何か。

それは美である。女は美貌(びぼう)により、世の中を魅惑することができる。美貌一つで、男どもは殺到する。女は自らの美貌を以て、天下の主人(あるじ)を魅惑することぐらい“朝飯前”なのである。男はみな美女が好きだからである。

妲己は美貌を以て、紂王を魅惑した。有らん限りの力を尽くし、美と享楽を追い求め、次から次へと蝶が花と戯れるように飛び回り、「生」の快楽のみを追い掛けたと言えよう。そして物事を卑俗で、功利的に考える女だった。

●炮烙の刑

「美」以外に、真実はないと考える思考がある。美以外は総て虚仮(こけ)と看做(みな)す考え方だ。

美の前には、凡庸な義理も、人情も、道徳も、モラルも、何一つ通用しないと言う考え方がある。こうしたものを追求したところで、空虚であり、虚偽であ り、理想だの、真理だの、道徳だのは一切歯が立たないと言う考えがある。これらは人間の頭の中で描き出した虚構と、一蹴(いっしゅう)する考え方がある。

その一方で、美しきものや、快楽や享楽は「ひとときのもの」かも知れないが、その“ひととき”にせよ、それは疑うべからざるもので、確かなことは事実とする考え方がある。

快楽、悦楽、享楽、陶酔、抱擁など、これらは疑うべからざる“官能”の事実である、とするのである。これこそ確かな、感覚的な事実であると言張る。これ以外に確かなものはあるか。

これを追求した時、人はこの前に、遂に平伏(ひれ‐ふ)してしまうのである。

此処に、美以外の確かなものは退け、他は虚妄と決めつけ、享楽主義、耽美主義なる人生観が浮上して来るのである。

妲己はそうしたトレーニングを幼少のことから強(し)いられ、遂にこれを会得したと言えるだろう。美の享受や形成に最高の価値をおく、この価値観に染め上げられて成長したことは疑いなかろう。

しかし、それにしても「女の恐ろしさ」である。

紂王と言う暴君までもを、逆の方向から見れば、妲己は充分に“手玉に取った”と言えよう。妲己は実に巧妙に、無自覚のまま“自分の憂い”を紂王の前で演出してみせ、自分の思うままに紂王に取り入り、紂王をあしらったと言えよう。

女は実のところ、弱そうに見えて、その根底には、天性相手の男を自分の思うままにさせる、とんでもない性格が潜んでいるのである。この、女の持つ天性の業(わざ)に掛かれば、どんな屈強な男でも、簡単に手玉に取られ、容易(たやす)くあしらわれ、意のままに操られてしまうのである。

妲己が毒婦であったことよりも、この世の女に、誰もが毒婦的な要素を持っていると言うことであろう。古代中国の、女が物品や物財と同じ ように考えられていた時代にも、女が、ひとたび権勢を揮えば、その威力は凄まじいのである。暴君すら簡単にあしらわれ、意のままに服従するしかないのであ る。

既に紂王は、妲己に奉仕をさせられていたと言えよう。

さて、殷の時代、奴隸が唯一の生産力であった。この時代、戦争によって奴隸が獲得できたのであるから、出兵は勝てば、敵兵を捕らえて軍門に下らせ、敵兵を奴隷化出来ると言う“唯一の生産手段”であり、また一種の営利事業と言えた。

紂王はこの営利事業に殊(こと)の外、執心した。財を為(な)すからである。要するに、戦争をすれば儲(もう)かるのである。武力の行使で敵の物を奪い取るのは、金銭を払って、それを買うより手っ取り早く、安上がりなのである。元手無しの“タダ取り”なのである。

しかし戦争ともなれば、兵士の他に、奴隸も俄(にわか)仕立ての兵士に仕立て、更には一般の人民も徴用して回ったのである。紂王が恨まれたことは当然であった。

紂王は出兵の情報に基づいて、「炮烙(ほうらく)の刑」を行なった。

炮烙の刑とは、紂王の行なった最も過酷な刑罰であった。油を塗った銅柱を、炭火の上に架け渡して、罪人を渡らせたという。

人民の不平が高まると、それを鎮圧する為に最も手っ取り早い政策は、恐怖政治である。武力をもって人民を鎮圧するのである。つまり、脅(おど)すことである。人間は、暴力には弱い。恫喝(どうかつ)に屈し易い。脅されれば言いなりになる。

人間の最も卑劣な手段は、脅しである。「殺すぞ」と脅せば、大半の人が言いなりになる。人間は、「殺すぞ」とか、「逮捕して収監する」などといえば、どんな横暴な要求も飲まざるを得ない。それに忍従するしかない。そして忍従と倶(とも)に沈黙が起る。滅多なことは言わなくなる。黒も白となる。

恐怖政治には、粛清(しゅくせい)がつきものだ。反対者などを厳しく取り締まり、最後は処刑する。

しかし、紂王の場合は違っていた。それも、ただ殺すのではない。拷問と組み合せなのだ。

紂王の行なった“炮烙の刑”は、拷問しながら殺すと言う二つのことが、一つのシナリオとしてセットされて居たのである。それは、まず銅柱に油を塗り、真っ赤に起った炭火で炙(あぶ)り、その上を重罪人に歩かせると言う刑罰だった。

この時の重差罪人は、殺人犯や窃盗犯だけではない。現体制を批判する政治犯が、主に重罪人にされた。不平分子は、排除するいがいない。これが恐怖政治だった。

この刑の執行に当り、妲己は紂王に言うのである。

「無事に、その銅柱の上を渡った人は、ご褒美(ほうび)に罪を免じて、おあげなさいませ」

紂王は「よしよし」と頷(うなず)き、罪人どもに向かって「お前ら、落ちずに上手にやれよ」と促すのだった。そして妲己の言うことは、二つ返事で承知するのだった。

ぼうぼうと燃え盛る炭火の上には、一本の銅柱が渡されて居た。銅柱には所々に油が塗られている。その滑り易い銅柱の上を歩くのだ。

しかし、紂王の憎いところは、あまりツルツルしていては、一歩も踏むだせずに終るので、油の塗り加減も粗(そ)なるところと、密(みつ)なるところを作って塗らせた事であった。粗なるところは、油が薄いか、殆ど塗ってない。密なるところだけ、やや濃いめに塗ってある。その箇所のみが要注意箇所で、そこを乗り切れば何とかなる、と思わせた事であった。罪人は生き残る為に、それに一縷(いちる)の望みを託すしかない。運が良ければ渡りきれるかも知れない。そんな希望を抱かせるのだった。

此処まで残酷になれれば、“しごき屋”としては一人前である。この拷問刑に、面白味をつけ、結局、ぼうぼうと燃え盛る炭火の中に、罪人達を墜落させ、そこで焼け死ぬ人間を見たかったのである。妲己はこれを、紂王にねだったのだった。

また、この刑を課せられる罪人の心理としては、猛火の中に墜落して焼け死ぬか、無事に油を塗った銅柱を渡り切るかが、生死の分かれ目だった。受刑者達は、必死の形相であったのである。

この残酷な刑を前にして、紂王は妲己に言う。

「あと2、3歩と言うところで、力尽きて落ちるのは中々の見物だぞ」

「そうで御座いますね。落ちる瞬間の人間の顔は、なかなか素敵なものですわ」

「そうだろう。あの瞬間を見なければ、躰は引き締まらんわい」

「全く、その通りですわ」

妲己はにこやかに紂王に相鎚(あいつち)を打った。

そして妲己は、まるで少女のように、はしゃいで言うのであった。

「あの瞬間の必死の形相には、本当に痺(しび)れますわ。そして人間が落ちた時の、ジューッという焼け焦げる音は、何とも言えませんわ。だって、罪人が最後に焼け焦げて死ぬんですもの。これでやっと締めくくりがついたという感じがしませんこと?」

「うん、そうじゃな」

「炮烙の刑のない一日なんて、つまりませんわ。楽しみがないんですもの、考えただけでも恐ろしゅうございます。炮烙を見ると、これで今日一日も、やっと過ぎたと思えますもの」

妲己は“炮烙の刑”を検死する検死官の前でも、このように声高(こわだか)に言った。そして列席した検死官の一人が、周公側の間諜(かんちょう)に、この話を漏らした。この話を聞いた間諜は、直ちに周公の許(もと)に走った。

周公はこの話を聞いて驚いた。

「それはまことか?」

驚きのあまりに振り返った。

「まことでございます。この耳で確かな筋から聞き及びました」

「そうか。……妲己とは恐ろしき女よのう」

妲己は恐るべきサディストだったのである。しかし妲己に、“禁断の悦び”を教えたのは、ほかならぬ周公だったのである。

そして紂王の“炮烙の刑”は恐ろしい早さで事実が伝えられた。聞き及べば、確かにその事実があったのである。恐ろしい早さで伝わり、また時間的にも早過ぎた観(かん)があった。異常と言う早さであり、また“炮烙の刑”が非道であるだけに、その伝わりようは早かった。

夜の宗教・真言立川流 15

|

| ▲紂王画像。紂王は確かに暴君だったが、暗君ではなかった。しかし妲己により、骨抜きにされ、その自覚症状すら自分で感じ取ることは出来なかった。 |

●賢臣が去って奸臣が蔓延る

「何とぞ“炮烙(ほうらく)の刑”だけはお廃(や)め下さい。お願いで御座います」

周の文王は天子の紂王に、こう嘆願していた。

「何故じゃ?」

「人心を失います」

「なに、人心じゃと……?」

「左様でございます。その為に、私めの領する洛西(らくせい)の地を謙譲致しても惜しくありません。何とぞ、お廃(や)め下さい」

文王は紂王に切なる嘆願をした。そしてこの嘆願(たんがん)が紂王に聞き届けられたのであった。これこそ紂王の“炮烙の刑”の事実を物語ったものであった。文王は、紂王の“炮絡の刑”の事実の確信を得たのだった。

紂王は、「自らこの事を自白した」と思った。

洛西とは、洛水(らくすい)の西で、そこは肥沃な農耕地であった。そこからたっぷりと税金がとれる。紂王の目論見は、これだった。

この時期、殷王室はこのところ“酒池肉林”や“長夜の飲”更には、うち続く外征などで多額の費用が嵩(かさ)み、財政難だった。

紂王は喜んで洛西の地を受け取った。その代わりに“炮烙の刑”は廃止された。その上で周の文王は『西伯』に任命された。“西伯”とは「西部総督」のことであり、兵権を持つ役職であった。

では紂王は、洛西の地を武力で取り上げなかったのか?

こんな疑問が後世の史家から起るであろう。紂王は殷の主人(あるじ)であり、天子だが、西方の周も、このところ実力を蓄えていて、軍備も万全であり、これが無視できなかったのである。西伯の任命の裏には、こうした事実が絡んでいた。もうこの頃になると、周はかなりの貯えが出来て、軍隊も強かったのである。

「西伯さまは、実にお情け深いお方はじゃ」

この情報は、素晴らしい早さで各地に伝わって行った。

周の文王は残酷な“炮烙の刑”を廃(や)めさせる条件として、洛西の地を天子に献上した。この事実は大きかった。これは文王の義挙(ぎきょ)と謂(い)われた。この義挙の報せは各地に伝わると倶(とも)に、文王の「徳」が世間から大きく評価されはじめたのである。この「徳」は、大きくクローズアップされて、周の文王は“時の人”となった。

わが父を“時の人”に仕立て上げたのは周公だった。周公が間諜(かんちょう)を放って、その情報を各地に触れて回らせたのである。そしてその情報の伝え方は、極めて有効であった。これは策略家の周公ならではの立ち回りだった。

洛西の紂王献上も、最初、周公が言い出したことだった。ところが、これに兄の武王は反対した。

しかし周公は、武王に「いずれこちらに戻って来る土地じゃありませんか」と説得したのであった。

武王もこれを聞いて思い直した。弟から説得されて「それもそうだ」と思うのだった。

今は、まさに殷王室の権威は傾きつつあった。完全に斜陽に差し掛かっていた。その上、紂王は妲己の言いなりだった。それなのに紂王は、自分ではそう思っ ていなかった。“言いなり”という、自覚症状がなかったのである。もう、終ったも同然だった。天命は尽き始めていた。

紂王にしてみれば、「妲己は、わしの思っている通りのことを考えている……」と、そう思って、これを顧みることはなかった。また、人心を失い、殷王室が 斜陽に差し掛かっていることも、深くは考えなかった。この点も、終ったも同然だった。総てに自覚症状がなかったと云っていいだろう。

紂王は生まれながらしにて王であったから、他人に命令された事のない人物だった。自分に命令する者が居ないと云うことは、その判断が、自分から起るのか他人から起るのか、全く分からないのである。則(すなわ)ち、紂王は妲己の言ったことが、実は“自分の命令である”と思い込んでしまった事であった。

紂王の「わしの思っている通りのことを考えている……」とは、これを明確に顕わしていた。ある意味で、紂王は妲己のサディズムに、魅惑されて居たと言えよう。深層心理の残酷な一面の封印が、妲己によって解かれ、これが浮上したと言えよう。

妲己は紂王に言った。

「難しいことを言う、お方は嫌いでございます。博学かも知れませんけど、難題なことを言って、顰(しか)めっ面のような顔は、見ただけでも、ぞっとしますわ」

その“顰めっ面”の主は賢臣・商容(しょうよう)のことであった。妲己の言を直ぐに承諾し、紂王は商容を罷免(ひめん)した。

その一方で妲己は「費中(ひちゅう)さまや、悪来(おらい)さまなんかは、とても頼もしいお方はでございます。もっと高い要職にお就(つ)けなさるべきですわ」と、人事にまで口を出すようになっていた。

妲己がこのように云ったので、紂王はそれに従い、この二人を高い要職の地位に就けた。費中は“へつらい”の名人で、悪来は讒言(ざんげん)や中傷が巧みだった。

奸臣(かんしん)が要職として登用されると、忠臣は去って行く。これこそ“世の習い”だった。評価が正当に為(な)されなければ、不当のところには人材が集まらない。暇(いとま)を請うのも当然であろう。

では、なぜ紂王はこうまでに妲己に骨抜きに去れてしまったのか。

それは妲己の性交技術にあった。彼女は幼少より、周公に引き取られ、極秘の裡(うち)にその技術の特訓をさせられた。それが「男をとろかす術」だった。

周公は、妲己に『素女経』を教えた確立が高い。素女経で、妲己は自己の体内の「眠れる蛇」を目覚めさせたと言えよう。「眠れる蛇」は、普段は腹部の丹田(たんでん)に静かに眠っている。

ところがこれが目覚め、脊柱に昇ると凄まじい。『素女経』を教えられてことにより、妲己はその素質に中に眠る「眠れる蛇」を遂に目覚めさせてしまったのである。あるいは自身が目覚めたのかも知れない。妲己は、「性魔術」を遣って紂王を魅惑したと言えよう。

|

| ▲江戸期の日本人が想像した古代中国の『素女経』の図。喜能会之故真通より。 |

その生命力の基盤は、万物変成を成就する為の「王」と、それに沿う「王妃」が、その生命力の原理において「結婚」する事であった。そして「王妃」が持つ、“眠れる蛇”の威力であった。

「王妃」である女の持つ、その生命の力は、後世の真言立川流では「性力」と訳される。この「性力」は、屡(しばしば)「とぐろを巻く蛇」のことで、もう既に紀元前千年前にも、この原理は『素女経』で解明されて居たのであろう。

この「性力」の源泉こそ、まさに「眠れる蛇」の事であった。

この蛇を覚醒させると、蛇は脊柱(せきちゅう)を一気に駆け昇る。そして眼には見えない、脊柱に沿って霊的器官を上昇させ、男女二根が交会により一体化し、そのことが実は一種の「解脱法」でなかったかと考えられるのである。

解脱とは、束縛(そくばく)から離脱して自由になることを指す。これに“眠れる蛇”の覚醒は、紂王を大いに悦ばせたと言えるだろう。

その意味で、紂王は酒池肉林を通じて、酒と肉を貪(むさぼ)り、性交をし、性魔術の儀式を遣(や)り終えていた。紂王こそ、「性魔術」の“毒牙”に掛かり、遂に国を滅ぼした慇王朝最後の王と言えよう。

これを紂王の立場に当て嵌(は)めて考えれば、現世の苦悩から解放される事であったと思われる。政務からの解放であり、享楽への移行である。

ある意味で、現実逃避だったのかも知れない。あるいは現実を見詰めた、絶対自由の境地に達することであったのかも知れない。此処が紂王の弱点であった。

その弱点を、妲己は肉体に内在する霊的な器官を通じて、紂王に「男をとろかす術」を、“眠れる蛇”で魅惑したのかも知れない。その証拠に、紂王は妲己の“言いなり”であったと言えよう。

では、「男をとろかす術」とは、如何なるものか。

これを真言立川流の法術で説明すれば、まず第一に呼吸法である。呼吸法は、男女二根が交会した場合のそれから先の動作で重要な行為となる。また射精の瞬間を、男女とも「息を止める」ということで、そこに「空」が生まれ、その空は解脱感を齎(もたら)す。つまり、「空」の状態に至って、人間は一生を終えたと同じ感覚を享受するのである。

また、それくらい男女の交会は、一生を賭けた生命的価値を認識するものなのである。これは神聖にして、深刻な観点に立つものである。

この重要性は、真言立川流の伝書である『自心開悟蔵私記(じしん‐かいご‐ぞうしき)』に説かれている。これは到達されるべき究極の境地の「涅槃(ねはん)」を説いたものである。

この伝書の性交技術によれば、男は女に入れた性器を、奥へ押す時、真言の「吽(うん)」を念じ、それが女体に通じる時、「阿(あ)」の真言を唱えて変化し、接吻している唇から自己に帰り、此処に陰陽の精気躍動を観(み)るとある。

一方女は、子宮に着いた男根を真言の「吽」を感じたら、自分の息に真言の「阿」を念じ、男の唇にそれを吹き込む。こうして男女が一体化し、陰陽のエネル ギーを強めるのだから、二根交会は体力の消耗なく、長時間繰り替えされ、これは絡めば絡むほど、強化される傾向を持つことになる。まさしくある意味の「ホ ルモン療法」と同じ効果を持つのである。

男は「吽」と言って突き、女は腰を浮かせて「阿」と言って息を漏らす。女の“善(よ)がり声”が「あ」なのは、これに由来しているのである。自然の動作の中に、大自然のエネルギーを発生させているのである。

古典の『素女経』では、これを同じ、男女二根交会の秘法があったに違いない。

真言立川流では、この描写を次のように描いている。

「まず、交会を前にして、陽根を手にし、次に陰根を撫(な)で上げ、特に宝珠(ほうじゅ)を陽根の先端でくすぐり、男女共に性根を浄化する。これを“露払いの体位”という。次に“前つけ”の姿勢に移る。交会に際し、充分に相手の快感を与え、死ぬ死ぬとか、“イクイク”とかわめかせ、しかも自分は余裕を持たせる。そして小舟を漕(こ)ぐように、漕ぎ着けるのである」と描写している。

この描写の裏に、「眠れる蛇」が機能していることは疑いようもない。

眠れる蛇は最初、女体の腹部に位置しているのだが、それが目を覚ますと、脊柱を駆け昇る。そしてついに泥丸(でいがん)に至り、更には男の躰にも纏(まつ)り付く。性魔術は、基本は男に纏わり付いて、男根を食(く)らい込み、それを魅了して、虜(とりこ)にすることである。この“絡み”が男を離れなくしてしまうのである。

真言立川流では、この“絡み”を男女の覚醒に挙げ、金胎両部(きんたい‐りょうぶ)の合体においてのみ、即身成仏(そくしん‐じょうぶつ)が得られるとしている。

これを同じ事が、三千年前の『素女経』に描写されているものと思われる。

妲己にこの事を教えたのは、周公か、あるいはその側近の知恵者だったのであろう。そして後の真言立川流伝書である『自心開悟蔵私記』に匹敵するような、性交技術を妲己に、その知恵者は教えたものと思われる。ついに紂王は、妲己に生け捕られてしまったと言えよう。

─────つい今し方、朝廷の人事に口を出した妲己が云った。

「さっぱりしましたわ。あたくしが此処に参った時よりも、本当にさっぱりしました。ずっと雰囲気がよくなりました。ねえ、そうでございませんこと?」

妲己は紂王に訊き言った。

「その通りじゃな。わしもなかなか良くなったと思っている」

紂王は満足げに頷(うなず)いた。

その頃、巷(ちまた)では、「天は何故早く殷を滅ぼさないのか……?」という声が巷(ちまた)に満ち溢れていた。徳を失った天子は討たれるべきで、天命をうけた有徳者が暴君に代って天子となるべきだ、という声が上がり始めた。これこそ中国特有の、革命思想だった。

そしてこの声は益々高くなり、天命はどうして、こんなに遅いのかと言う不満の声さえ上がり始めていた。

人々は「殷王は滅ぼされるべき」と言うようなことを囁(ささや)き始めたのだった。

民衆のこうした声を、賢臣(けんしん)の祖伊(そい)がこの事を紂王に告げた。

「民からこのような声が上がるのは、自然に出て来たものではないようです。誰かが、こうした声をまき散らしているようです。これについて厳しく取調べを 行ないますが、何とぞ、わが君もご自重下さいませ。さもなければ、今度は自然に民の声が出て来るようになります。もしそのような事にでもなれば、もう打つ 手は御座いません」と、この賢臣は諌(いさ)めた。

ところが紂王は「くだらん!」と一喝(いっかつ)し、その諌言(かんげん)を退けたのである。

「しかし、自然の風評として、民からこのような声が上がりますと、天命を失います」

なおも祖伊は諌(いさ)めた。

「お前は天命、天命と申すが、わしはこうして天命を受けて天子となって居るではないか。わしは生まれた時から天子であるぞ」

これを聴いて祖伊は失望せざるを得なかった。そして家へ帰り、「ああ、わが君、紂を諌めても無駄であったか……」と歎(なげ)いたのである。もう何を言っても無駄であろうと思った。紂王はすっかり妲己に骨抜きにされて居たのである。

祖伊は役目によって、この声の発信源を突き止めようとしたが、もう、その情熱は失っていた。おそらくこうした声は、人為的に民間に流されたものであろうが、もう、どうでもよかった。祖伊の推測によれば、その発信源は周の策謀と睨(にら)んでいた。

そして彼は失意のうちに呟(つぶや)くのであった。

「もし、わしが周の臣ならば、同じ工作をしていたであろう。紂王があのように妲己に骨抜きにされては、致し方ないことだ。天子の徳は失われてしまった以上、もう、どうでもよいわい」

彼は捨て鉢になって、殷を去った。

その後、殷王室の側近は、奸臣(かんしん)ばかりで固められ始めた。妲己の指図だった。煙たい賢臣は退けられ、お調子者の奸臣ばかりが周囲に蔓延(はびこ)るようになったのである。

●紂王の人物像

紂王とは如何なる人物であったのだろうか。

古代中国の歴史を見れば、紂王は「大悪人のレッテル」を貼られた、殷王朝、最後の王として、その悪名は名高い。

さて、歴史を振り返れば、国の滅亡時に王だった者や権力者だった者に浴びせかけられる非難の大合唱は、実に烈(はげ)しいものがある。殷王朝の最後の王であった紂王も、その一人だろう。

紂王は、名は辛(しん)といい、あるいは受(じゅ)とも伝えられている。そして、紂は諡号(しごう)である。

司馬遷の『史記』殷本紀(いんほんぎ)によれば、紂王の在位期間は33年とされている。33年も君臨したのであるから、かなり長い間、国を維持してきたことになる。しかし世間評は、国が滅びた時の王に対しては、ありとあらゆる非難の声を浴びせ、罵声(ばせい)が飛び交うものである。亡国の際の、世の常と言えよう。

この点において、夏(か)の桀王(けつおう)への非難集中と酷似している。

桀王は夏王朝の最後の君主だった。名は履癸(りき)といい、桀はその称号であった。桀王は亡国の際、殷の湯王に討たれて、鳴条(山西省安邑県の北の地方)に走って死んだという。

暴君の典型として、殷の紂王と併称される人物である。しかし、夏王朝の存在については、これを認めない歴史上の学説があるらしい。その一方で、慇王朝の実在は確定的である。

それだけ紂王は、桀王より実在した確定において、「本物の大悪人」としての実在感が強くなるのである。今日に於いても、紂王と言えば、暴君の名と倶(とも)に、大悪人のレッテルを貼られてしまうことは否(いな)めない。

周の時代における古文献『尚書(書経)』によれば、その諸篇からの記述を拾ってみると、「紂王は美酒に眼がなく、酒に溺れ、妲己と言う寵妃を溺愛し、奸臣ばかりを重く用い、有能な賢臣は退け、政(まつりごと/祭事や奉事の意)を疎(おろそ)かにした」とある。

特に寵妃・妲己については、“その女の言に惑わされ、言いなりに操られた”とある。

『史記』を含む、その後の文献に見られる文脈の特徴は、『史記』の写しであるようで、「紂王は淫靡(いんぴ)な音楽に耽り、その性的なだらしなさは絶頂を極め、酒池肉林の享楽に溺れ、重税を課して人民を苦しめ、政務を放棄し、妲己の言いなりになってサディステックな“炮烙(ほうらく)の刑”まで楽しんだ残酷な人間である。“炮烙の刑”の残酷ぶりは、油を塗った銅柱の上を、罪人に歩かせ、足を滑らせて火の中に転落する人間の姿を見て楽しんだ。更には、人間の心臓を取り出させたり、人を殺して塩漬にした……云々」などが記載されている。

一方、紂王を倒し、成立した周王朝の古文献には、この記述が見られない。

時代が下り、後世になればなるほど、その描写の非難は烈しくなり、紂王の悪逆非道ぶりが確定することになったようだ。亡国の際の決まり切った結末は、「悪党」に描かれてしまうのが、一時羽振りをよくした覇者の宿命のようだ。

紂王は、宗の武王と、牧野(ぼくや)の地で戦い、激戦を繰り広げ、最後は敗れて、殷の都・朝歌(ちょうが)に逃げ帰り、わが身を火の中に投じた人物である。

その人物像を、再検討すると、「紂王は冷静で理知的で、暴君だったが決して暗君ではなかった」と『荀子(じゅんし)』非相篇(ひそうへん)には記されている。『荀子』が書かれたのは西暦紀元前280年頃だから、紂王に対する評価は、そんなに間違っていないだろう。

「夏の桀王や殷の紂王は、長身でがっしりした肉体を持った美男子で、筋肉も強く、腕力もあり、運動能力も優れていて、一人で百人の人間を相手にするほど格闘力も旺盛で、実に傑物なる人物だった。その上、頭脳明晰(ずのう‐めいせき)であった」と記されている。

ところが時代が下がれば、こうした能力の優れた面は削除され、亡国に至ったことに併せて、「天下無類の大悪人」のレッテルを貼ったのであった。国を滅ぼした王は、いつの時代も酷評されるのである。

その一方で、こうした評論がなされている。

「紂王は体格も立派で美貌に恵まれ、頭脳は優秀だったが、学問をして見聞を広めようとする心構えはなかった。自分を磨くと言うことには目を向けなかった。これが国を滅ぼす要因となった」と、こう記されている。

“学問をしなかった”という酷評の事実はそのまま、亡国に結びついたのである。

甲骨(こうこつ)・金文(きんぶん)によると、紂王は東方への遠征の為に、増税を行なって多くの人民から怨みを買われたことで知られている。重税に継ぐ重税だった。

こうした悪逆非道を黙って見ていられなかったのが、周の武王だと言うのである。しかし、そう仕向けたのは、弟の周公の策略であり、この策略が見事に図に当ったのである。したがって、「周の武王は遂に立ち上がった」のではない。このように仕組んだのだった。

そして最後は“牧野(ぼくや)の戦い”で敗れて、火の中に身を投じたのであった。

この戦いにおいて、殷軍の将兵達は本気で戦う気がなく、士気は極めて失墜していた。周軍が押し寄せると兵士達は敗走を重ねた。この時の模様を『尚書(書経)』は、次のように顕わしている。

「兵達は戈(ほこ)を倒(さかしま)にして、後ろの自軍を攻めた」と武成篇(ぶせい‐へん)には記されている。

ところが牧野では「激戦となった」とあるから、武成篇に記されたことは、後世の仮託であろう。歴史上の激戦があったことは認められているのだから、激戦を戦うには将兵の士気の充実が必要である。士気旺盛で、かつ、至って心身共に健康でなければ、激戦を戦えるわけはない。

また、戦局には「粗」なるところと、「密」なるところがあり、粗なるところは敗走し、密なるところは、能(よ)く戦ったと言える。

結局、紂王は確かに暴君であったが、後世の歴史家などによって、「悪逆非道の大悪人」のレッテルを貼られたことは疑いないようだ。

●伯夷と叔斉

孤竹(こちく)国は遼西(りょうせい)にあった国だった。この地域は、かつて日本が“満洲(まんしゅう)”と呼んでいた地域の南西部である。そこの国の君主は、末息子の叔斉(しゅくせい)に王位を譲ろうとしていた。紂王が滅びる少し前の事である。

叔斉は殷の処士(【註】民間にいて仕官しない人)で、孤竹君の末子であり、伯夷の弟だった。父の孤竹君に、自分を世嗣(よつぎ)にする心があったのだが、弟であるというので受けなかった。

後に周の武王が、殷の紂王を討つに当って、伯夷と共に、臣が君を弑(し)する不可を説いて諫めたがきかれなかったので、周が天下を統一するや、その粟(ぞく)を食らうことを恥じて、首陽山(しゅよう‐ざん/中国陝西省南部、秦嶺山脈にある山)に隠れ、“わらび”を食って何とか喰(く)い繋(つな)ぎ、最後は栄養失調で共に餓死したと伝える人物である。

後に首陽山は、詩経の唐風および論語に、「伯夷と叔斉が餓死したと記す」という山で有名になった。

君主が死ぬと、叔斉は兄の伯夷(はくい)に云った。

「やはり長男が跡目相続をするべきです。どうか兄上が君主の座に就いて下さい」

こう言って叔斉は君主の座に就こうとしなかった。

しかし兄の伯夷は、「いや、父上はそなたを君主と定められ、国を与えられるおつもりであるから、その位はそなたが受けるべきであろう」

伯夷もこう言って、位に就くことを断ったのである。

こうまで言われると、叔斉も兄の言葉を無下には出来ない。しかし結局、二人は位を譲り合い、物別れになってしまった。そして伯夷はこうした事が億劫(おっくう)になって、国を出奔(しゅっぽん)した。それを知った叔斉も兄の後を追った。二人とも逃亡したのである。そして国人は仕方なしに、二人の間の兄弟を君主に立てたというのである。

一方、兄の伯夷は弟の叔斉に追い付いた。その後二人は、とにも旅することになる。

「何処へ行こうか?」

「やはり天下の主人のところでしょう」

「しかし殷の紂王は頗(すこぶ)る評判が悪い」

「だったら西伯は評判が良いようです」

「困った人民の面倒をよく見ると言う。特に老人については……。ひとつ周へでも行ってみるか」

「いいでしょう」

こうして二人は周の西伯の許(もと)に向かった。二人の兄弟は殷の都・朝歌(ちょうか)を素通りして、更に西へと向かったのである。ところが、彼等二人は、その面倒見が良いと言う西伯こと文王が、既に死んだと言うことを知らなかったのである。文王は、彼等の向かう少し前の死んでいたのである。

文王なきあと、長兄の武王が位に就いた。弟の周公はそれを補佐する要職であった。また国務を総理するのは、かの有名な太公望(たいこうぼう)であった。

太公望は、かつて渭水(いすい)の浜に、釣糸を垂れて世を避けていたが、文王に請われて用いられた。その後、武王を助けて、殷を滅ぼすのである。

さて、伯夷と叔斉が周に駆け付けた頃、文王は死に、新しいメンバーで陣営が運営されて居たのである。そしてこの頃になると、慇王朝の傾きは激しく、紂王を討伐して、周の天下にしようとする試みが着々と進められていたのである。

文王はその翌年、都の岐山(きざん)の麓から豐邑(ほうゆう)に移っていた。豐邑は現在の陜西省(せんせい‐しょう)都西安の南に当ると言う。

伯夷と叔斉の兄弟は、豐邑の少し手前のところに来た時、文王の死が知らされた。

「どうしますか?」

叔斉は兄に訊ねた。

「しかたがない。西伯の子に頼ろう」

「それはどんな人物でしょうか?」

「悪い噂は聴かないようだ」

「では、行きましょう」

周都の豐邑は熱気を帯びた街だった。文王が死んで暫(しばら)くの間は喪(も)に服して、憂いに閉ざされて居たが、ほどなく喪も明け、新しい精気に包まれていた。それが次第に熱気を帯びて来るような感じだった。

巷(ちまた)では「暴虐の紂を断固討つべし!」とか、「天は命を革(あらた)める!」とか、「これからは周の御代(みだい)だぞ!」などのスローガンが叫ばれ、周都は激しい嵐となって慇王朝を滅ぼそうとしていた。

こうした最中、二人の兄弟は周の軍隊の行進に出会った。

「何ですか、あれは?」

伯夷はその行進を見守っている街の人に訊(き)いた。

「知らないのかね。あれは東のかた暴君の紂を討伐に出かける軍隊の出陣だよ」

「では、先頭の車に立ててある木の札は何ですか?」

「亡くなられた文王さまのお位牌(いはい)じゃよ。それを車に乗せて、黄河を渡り、盟津(もうしん)で諸侯の軍隊を合流し、更に軍を進めると言う分けなんだ」

二人の兄弟はこれを聴いて顔を見合わせた。

「これはいけない。大変だぞ」

兄弟は殆ど同時に同じことを言った。そう言い終わると、二人一緒に駆け出し、先頭の武王が居るところへと進み出た。伯夷と叔斉は左右から飛びかかって、武王の馬の轡(くつわ)を牽(ひ)いた。

「父死して葬らず、ここに干戈(かんか/戦争の意)に及ぶ。孝というべけんや。臣を以て君を弑(しい)す。仁というべけんや」

『史記』の列伝には、この時の兄弟が武王を諌(いさ)めた言葉を以上のように記している。

服喪中に戦争をするのは「孝」と言えないし、臣下なのに主人を殺そうとするのは「仁」と言えない。この義を以て二人の兄弟が武王を諌めようとしたのであ る。武王の家来達は、二人の兄弟を捕まえ、斬って捨てようとした。家来の一人が銅剣を抜いた時、「待て!」と何処からか声が上がった。

その声は、あたりを制するように「その者、斬ってはならぬぞ!その者達が義人であるぞ!」と大声を発したのだった。この大声の持主は軍師の太公望(たいこうぼう)であった。周代の斉国の始祖となった人物である。そして二人の兄弟は、連れ去られるだけで済んだ。

夜の宗教・真言立川流 16

●太公望

太公望(たいこうぼう)は、本姓は姜(きょう)、字は子牙(しが)。氏は呂(りょ)、名は尚(しょう)。東海の人である。

貧乏で年を取り、渭水(いすい)の浜に釣糸を垂れて、魚を釣っていたところへ文王が通りかかったのである。この時、文王はこの地に狩猟に来たのだった。

当時は、狩猟の前、必ず「卜(うらな)い」をする。その時の“今日のその日の卜(ぼく)には、本日の収穫は、竜や虎などのではなく、覇王を補佐する人物である”という卦(け)が出たのであった。

文王は釣りをしている老人を見て、「おお、この方だったのか」と言って、その老人を見たのだった。文王は即刻、太公望を起用した。

太公望はまた、「覆水(ふくすい)盆に返らず」の故事で有名である。

呂尚(太公望)が毎日読書に耽ったので、妻が離縁を求めて去った。後に、尚が斉に封ぜられると再婚を求めてきたが、尚は盆を傾けて水をこぼし、その水をもとのように返せば、その請を容れようと言ったというのだった。日本でも、よく知られる故事である。

文王の祖父の古公亶父(ここう‐たんぼ)は、かって次のようなことを云った。

「いつか聖人が周に来て、周はその人を得て必ず盛んになる」と、こう予言していたのである。そして父子ともども、その聖人を待ち望んでいた。

古公亶父は周の文王の祖父(太王)である。后稷(こうしよく)から第十二代目の君主で、岐山(きざん)の麓(ふもと)にあって徳を以て国を治め、曾孫(ひまご)武王の時、殷を滅ぼす基をつくった人物である。

文王の祖父・太王は「太公」と謂(いわ)れ、太公が待ち望み、大望していた人物が、実は太公望こと呂尚(りょ‐しょう)で、それに因(ちな)み、「太公望」と名付けられたのである。後世では釣師達に、釣りの名人として太公望という名が用いられるようになった。これは呂尚が渭水の浜に、釣糸を垂れていたことに端(たん)を発する。

さて周軍は、軍を盟津(もうしん)に進めた。そこで諸侯八百と会した。

この時、武王は太公望に、「殷を倒し、わが周が天下を取る確率は如何程か、その成功の公算がどれほどあるか、忌憚(きたん)のない意見を言って欲しい」と意見具申を求めた。

太公望は自信をもって「十のうち八……」と答えた。

「では、兵を退(ひ)く!」武王な迷わずそう言い返し、即座に退却命令を出した。

「十のうち八……」という答えは、確かに成功の公算が大きい。80%の確率である。しかし20%の損失を出す。あるいは20%の失敗の確率があると言えよう。

しかし、紂王の暴虐がこの調子で進めば、あと三年ほどでピークに達し、人心は離れ、それに期して攻め立てれば成功率は100%になる。それまで待つ、と武王は判断したのである。

武王の「兵を退(ひ)く!」の退却命令は諸侯の不満を募らせた。

「どうして兵を退くのですか。今こそ絶好の機会ではありませんか……」

諸侯達は不満の色を露(あらわ)にした。

それに答えて、武王は言うのであった。

「汝らは“天命”を知らぬのか。天は、まだいけないといっているのだ。それが分からぬのか」と諸侯達を制して答えた。

こう云い放った武王の後ろに、周公が居て、彼は満面の笑(え)みを讃えていた。そして呟(つぶや)くのだった。

《この頃は兄上も私の考えていることを考えるようになった。いいことだ。紂王があの妲己に導かれるように……》周公はそんなことを思っていたのである。

周公こそ、“影の立て役者”であった。策謀の士である。策謀を巡らす、空恐ろしい戦略家であった。

●七竅

武王が盟津(もうしん)に周軍を進め、諸侯八百と会して、軍師太公望の助言に「十のうち八……」と答えたことから、20%の損失を避けて「兵を退いた」ときから、既に二年が過ぎた。

この二年間、紂王の暴虐(ぼうぎゃく)が益々エスカレートして行った。それに応呼するように、妲己のサディズムもエスカレートし、紂王の魂までもを食い荒らしていた。

妲己が非道なことを考え付く度に、紂王は目をギラつかせた。そして歯を剥(む)き出しにして、「それは面白い」と、不気味に笑うのだった。

紂王の叔父に当る比干(ひかん)が、命賭けで最後の諌めに遣(や)って来た時、妲己は彼にこう云った。

「この人は聖人でしょ?」

「ふんー、世の中では確かにそう言っているがな……」紂王は比干を見ながら、冷笑してこう云った。

「あたくし、成人の内臓には“七つの穴”があると聴きましたけれども……」

妲己は獣(けだもの)のような目をして、怪しい光を紂王に投げ放った。そしてその怪しい光は紂王の目にも移っていた。

紂王は脳を灼(や)くようなサディズムに猟奇を覚え、それを自分の目で確かめてみたいと思ったのである。

「よかろう、確かめてみよう。本当に“七つの穴”があるかどうかを……。そして比干が本当に聖人であるかどうかを……」

紂王は、益々目をギラつかせた。

これを聴いて比干は失望した。もう、紂王には何を言っても通じないのだと思った。

「どうぞ、ご存分に……」

比干は紂王に絶望した。これで五百年続いた慇王朝も終ると思った。

即刻、比干は殺された。そしてその躰は、無慙(むざん)に解剖されたのである。

比干は紂王の諸父(父の兄弟)にあたる人物であった。紂王の虐政を強諫したので怒りに触れ、紂王は、「聖人の胸には、七竅(しちきよう)があるというが」という妲己の言葉に誘われて、これを試すといって、比干を殺したのだった。そして彼の屍体(したい)を解剖し、その胸を割いたという。

比干が殺され、七竅を確かめる為に、その屍体は解剖されたと言う話は、もう一人の叔父の箕子(きし)にも伝わった。箕子はこの話を聴いて、身の毛がよだつほど戦(おのの)いた。

箕子は殷の貴族であった。名は胥余(しよよ)という。箕子は比干が殺されたことを知り、気違いを装った。しかし、紂王はこれが偽りであるとして捕らえ、投獄した。

伝説によれば、紂王うの暴虐(ぼうぎゃく)を諫めたが用いられず、殷が滅ぶと、朝鮮に入り、朝鮮王として人民教化に尽したとされる。

そして周公も、比干と箕子の話を聞き、「いよいよ来たか」と呟(つぶや)いた。傍(そば)には武王も居て、お互いはにっこりと笑い、頷(うなず)き合ったのである。

「出兵!」武王は出陣命令を出した。

四万五千の将兵は、一路、東に向かった。

●周軍の出兵

周軍出兵の報は、慇にも即刻伝えられた。殷はこれを迎え撃つ為に、総兵力七十万を動員した。この七十万の殷兵は、牧野(ぼくや)で周軍を迎え撃つことになった。

周軍四万五千に対し、殷兵は七十万である。数の上では殷軍が絶対優勢であった。ところが殷兵の多くは、俘虜(ふりょ)になった者ばかりである。戦闘で、敵軍に捕らえられた者ばかりである。強いわけがないのだ。“烏合の衆”であった。

酒池肉林で骨抜きにされた殷兵の中枢は、軍人としては役に立たない将兵ばかりであった。戦意のあるの者は殆ど居ない。戦争俘虜の方も、捕虜で組織された軍団だったから、彼等も勿論戦意はない。周軍が攻めて来るという噂だけで、忽(たちま)ち寝返る者が続出した。

これだけで、殷軍の大敗北は容易に予想できた。

紂王は牧野の地から命からがら、殷の都まで逃げ帰った。もう、牧野では戦いにならなかった。殷軍は敗走に敗走を重ねたのだる。戦意は失(う)せていた。

逃げ帰った紂王は、贅(ぜい)を尽くした鹿台によじ登り、珠玉をありったけ纏(まと)い、建物に火を放ち、その中に向かって身を投じたと言う。

殷の都・朝歌(ちょうが)に入城した武王は、焼死した紂王の屍体(したい)に三本の矢を射った。その屍体を今度は名剣“軽呂(けいりょ)”で斬り付けた。次に黄色の鉞(えつ/まさかり)で首を落した。そして、それを大白旗の先に掲げたのである。

一方、妲己は宮殿の中に隠れ潜んでいた。

周公は内心《自殺しておいてくれればよいのに……》と思っていた。しかし妲己は自殺もせず、宮殿の中に居た。

殷討伐の際、檄文(げきぶん)にはこうあった。

「いま殷王の紂は、すなわち婦人の言を用い、自ら天を絶ち……」と謳(うた)って居たことであった。

婦人とは妲己の事であり、彼女を批難する檄文を掲げて兵を挙げたのであるから、表向きは許すわけには行かなかった。

《あの女は何とかして助けてやりたいものだ……》周公はそう思っていた。

自分が育て、幼少の時から訓練してきた女を、何とか助けてやりたいと思い、あれこれと考えたのである。

宮殿で隠れ潜んでいた妲己は、やがて捕らえられ、周公の前に引き立てられた。

妲己は床の上に跪(ひざまず)いた。そして躰をやや斜めにして、下から覗き上げるように、周公に向かって云った。

「これでいいのですね。あたくし、立派に勤めを果たしたでしょう?」

妲己は、したたかにこう言い放った。

その妲己の言に、周公は愕然(がくぜん)となった。

確かに妲己には訓練を施した。特に「男をとろかす術」に懸(か)けては、特訓を施したのだった。あらゆる交会(こうえ)の技術も仕込んだ。しかしその任務までは教えなかったのだ。

教えられないでも、妲己は自らの生地(きじ)をそのまま出して、殷を滅ぼす方向に導いたのだった。

妲己は、確かに周公が仕組んだ極秘の特殊武器だった。絶対に知られてはならない秘密兵器だった。それゆえ、自分の任務が知らない方が好都合だったのである。ところが妲己は知っていたのだ。驚く以外なかった。恐るべき、妲己だった。

「この女を斬れ!」

周公は、そう命令する以外なかった。

傍の側近が鉞(まさかり)を素早く振った。そして「へぇーッ!」と妲己の悲鳴が上がった。

彼女の首には鉞が斬り下ろされ、不思議なことにその首は、血飛沫(ちしぶき)を上げながら、胴体から切り離されても、まだ「へぇーッ!」と悲鳴を上げていた。そして、その悲鳴は暫(しばら)く消えなかったと言う。

妲己の悲鳴の続く中、周公は心の中で《まだか、まだか、早く消えろ》と、悲鳴の消えるのを、長い間、そう念じていたと言う。

妲己は、紂王を“手玉”にとっただけあって、したたかであるばかりでなく、その執念も凄かった。また、“悪女”と揶揄(やゆ)されるだけあって、妲己の持つ想念は、並の女とは桁(けた)外れだった。

●周の粟は食わず

『竹書紀年』によれば、慇王朝は496年続いたと言う。

この『竹書紀年』は後に、魏(ぎ)の襄王(じょうおう)の墓から出土したものであった。

殷は湯王(とうおう)が夏王朝を滅ぼしてから、十七代三十三王続いた王朝だった。十七代三十三王というから、兄弟の継承が多かったのである。

また、漢の劉音(りゅういん)の『三統暦』によれば慇王朝は629年続いた王朝で、『十八史略』はこれに基づいている。これから換算すれば慇王朝の滅亡は、今からおおよそ約三千年前と言うことになる。

孤竹(こちく)国の伯夷(はくい)と叔斉(しゅくせい)の兄弟は、殷王の紂の臣下の身でありながら、主君殺しをした周を決して認めようとはしなかった。

本来は、この兄弟二人は、周の武王が殷の紂王を討つに当って、伯夷と共に、臣が君を弑(し)する不可を説いて、諫めたがきかれなかったので、周が天下を統一するや、その粟(ぞく)を食らうことを恥じて、首陽山(しゅよう‐ざん)に隠れ、そこで“わらび”などを採取してそれを食べ、共に栄養失調で餓死した。

彼等の言に「周の粟(ぞく)は食わず」というのがある。周の“主人殺し”を批難したのだ。

彼等二人は、首陽山で“わらび”を採取して命を繋(つな)いだと言う。そして最後は飢えて死んだと言うのだ。

遂に義人は、餓死と言う悲惨な最期を遂げたのだった。

その一方で、大泥棒で人殺しの盗蹠(とうせき)という男などは、裕福に暮し天寿を全うしたと言う。

『史記』の著者・司馬遷(しば‐せん)は伯夷と叔斉の二人の兄弟の事を述べた後で、「余は甚(はなは)だ迷う。天道は是か非か」と、大きな疑問を後世に投げかけている。

●性的エクスタシーの昇華

紂王の時代は、一つの歴史の流れの中の「転機の時代」だった。それは謀略に、女が遣(つか)われたことであった。そしてその後、女は国家転覆の際に度々遣われたのである。また、色仕掛けで、一国を滅ぼす策略は、その後、常套手段となっていく。

そして色仕掛けで策略を用いる場合、単に「美人を宛てがう」という異性の押付けでなく、女を赤ん坊の時から徹底訓練して、これを秘密兵器にして、敵対国の献上する手段が用いられた。

そしてその訓練の特徴は、「タントラ性魔術」だった。タントラ性魔術は密教の“源泉”である。秘教的メソッド(method)を巧みに用い、その方程式から、人間を狂気にさせる数々の術を編み出したのである。そしてその術は、人間としての限界を超越し、霊的世界にまで及ぶと言うものであった。

更に人間の限界を超える為に、訓練方法として、肉体を直接痛めつけ、酷使し、その結果、性的エネルギーを増幅させると言うものだった。つまり、特訓に よって、意識を変容させ、最初は性的エネルギーを徹底的に抑え込み、凝縮した後に解放する方法が用いられた。つまり、最後の解放に当たり、意識を昇華寸前 にまで持っていくには、戒律によって自身を厳しく律し、その後に解き離(はな)つというものだった。

タントラ性魔術を修行する場合、最初は圧縮し、収縮させ、烈しい抑圧に自身を追い込むものであった。こした抑圧状態の中で、「神を視る」という“見神(けんしん)”の状態を起こし、これにより神と人間が一体化するというものであった。

こうしたケースで最も有名なのが、「宗教的恍惚感」を肉体に再現する“性的エクスタシー”である。これは恍惚感を抱くことにより、昇華を目指すと言うものである。

神と人間が一体化するケースとしては、聖女テレジアの奇蹟的な法悦(脱魂)体験がある。これは聖女が神に魂を触れられることによって、浮かべる恍惚(エクスタシー)の 刺激的な表情と甘美である。その上、決して聖性を失わない聖女が、幻の中に見た天使によって、自身の心臓を“火の矢”で突き刺されるのであるが、激しい痛 みと共に、神の愛撫による絶対的な恍惚を感じた脱魂体験を指すもので、これはエクスタシーによる昇華であると言われている。

一方、こうした性的エクスタシーに対して、第二の性的エネルギーを積極的に利用するのが、男女の二根交会による変成意識を増幅させる術である。特にこの 術は、女が用いてこれを男に施すというものであった。そしてこの術は、しばしば呪術に結びついたのである。それがまた、性魔術となり、「男をとろかす術」 へと秘儀を持つようになるのである。

殷の紂王の時代、紂王に献上された妲己は、タントラ性魔術で特訓された秘密兵器だったと思われる。それは万物の陰陽が一体化することで偉大な力を招き寄せるように、男女においても、双方が結合すれば、またこれが偉大な性的エクスタシーを引き寄せるのである。

|

▲蛇信仰は、しばしば恍惚感を呼ぶ為に衆人を集めている。 |

夜の宗教・真言立川流 17

|

| ▲『春宵秘戯図』第二図より/月岡雪鼎筆 男と女の和合の世界には、様々な礼儀と作法がある。古来より言い伝えられ、その守るべき戒律は、行ってはならない禁忌と、どうすれば仲睦まじく、生涯に亘って「よき伴侶」としての道標が示されているのである。 人間は存在する故に存在するのではなく、「なぜ生まれて来たのか」ということを真摯に考え続ける生き物なのだ。 |

●人知では「なぜ存在するのか」が分からない

この世には、いろいろな“現象”や“法則”がある。例えば、それらの中に「偏西風」や「万有引力」などの現象や法則である。

人間は、先人の知識を駆使した発明・発見のお陰で、例えば、物体が地球の中心に向かって引き寄せられている引力のことや、偏西風と言う気象現象により、一定方向に向かって風が吹いていることを知っている。

偏西風は、中緯度地方の上層を、一年中吹く西寄りの風のことである。偏西風帯は地球を取り巻く連続する流れとなっている風だが、その中を、幅が非常に狭く、風速の大きいジェット・ストリームが川のようにうねりながら吹いている風のことだ。

この反対に、東から西へ帯状に吹く風に“偏東風”がある。この風は、東から西へ帯状に吹く風のことで、極域と熱帯に卓越するものがあり、特に、後者は「貿易風(trade wind)」と呼ばれている。

貿易風は赤道付近にある熱帯収束帯の上昇気流を補う為に、熱帯収束帯に向かって吹く恒風であり、地球自転の為、北半球では北東、南半球では南東の方向から吹く風である。

また、万有引力は質量を有する総ての物体間に作用する「引力」のことで、二つの物体の間に働く万有引力は、両物体の質量の積に比例し、距離の平方に逆比例する法則のことだ。

イギリスの物理学者であり、天文学者であり、数学者であったニュートン(Isaac Newton/近代科学の建設者。1642~1727)が導入し、これによって「天体の運行」を説明したのである。(【註】ニュートン力学は今日では古典的な者になり、相対論的力学や量子力学に対してはこれを「古典」という)

宇宙にはこうした様々な法則があるが、しかしそれが、「なぜ存在しているか?」については、誰も知らない。

こうした「知らないこと」は、他にも幾らでもある。

例えば、「風が吹く」と言う現象も、ただ気圧や気温の関係によって空気が流れているというのではなく、この現象の根源には、もっと奥深い意味を持った 「何か」があるはずである。こうしたことが、「なぜ起こっているのか?」と言う、最も根本的な奥深さだ。深層的なものである。この深層的なものに、人知は 迫りきっていない。ただ「ある」ことだけを、知識として識(し)っているだけである。

その奥深い深層部に迫れば、その探求には霊的な、“不可視世界のもの”に入っていくことになろう。

風の現象にしても、そこには霊的なものが絡んでいる、と考えた方が自然である。そこに迫れば、自然を動かす巨大な原動力は、まだ人間の知識の集積である“人知のレベル”では解明されていないのだ。

この巨大な原動力にしても、その核心に迫れば、例えば「風」にしても、風は、かつて地上に存在した巨大生物が絶滅して「自然霊」となり、“この世”と“あの世”の隣接空間で、風を起こさせ、雨を降らせ、雪を降らせると言ったバイブレーション(vibration)、つまり波動を起こさせていると考えられるのである。

そして自身や竜巻きなどの天変地異も、これらの波動によって起こっている。それが、空間的にも時間的にも変動するような「場」の運動を生じるのである。この「場」の運動こそ、自然霊が起こすエネルギーによるものだ。

更に、生物一つ取り上げてみても、そうした生物が、「なぜ存在するのか?」は、人知では何も分からない。

人間にしても、「なぜ人間と言うものが、この世に出現したのか?」という、それも分からない。その上、人間には男女の二種が居ることも、人知では説明がつかないのである。

第一、肉体と言う人体を検(み)た場合、「人体が、どうしてこのような構造になっているのか?」それも、人知では説明できない。人間の「形」自体も、よく考えれば実に不思議な形体を為(な)している。

五臓六腑と言う、「五行説」に納まる形体自体が、巧妙で、かつ不思議なものである。これは五臓(心・肝・脾・肺・腎)と六腑(大腸・小腸・胆・胃・三焦・膀胱)の組織構成による。どうして、この組織構成なのか、不思議であるばかりではなく、同時に説明が出来ない。

この「説明できない」ものを、そのままにして、人知レベルの発明発見が繰り返され、新しい仮説が生まれ、それがベースとなって、様々な論理が生まれたのである。

医学にしても、人知のレベルが基盤になっている。生体の構造や機能および疾病を研究し、疾病の診断や治療や予防の方法を開発する学問が、医学の起こりで ある。そして今日では基礎医学、臨床医学、社会医学、応用医学などに分けられ、その分野細分化され、更に複雑化されて、途方もない範囲を占めるようになっ た。

しかし、基盤は十六世紀頃に開発された西洋医学が基盤となって、今日の現代医学がある。

人体を五臓六腑に腑分けして、諸器官の働きを考えてみると、例えば心臓ひつと取り挙げても、現代医学では、十六世紀に組み立てられた、イギリス皇帝の宮 廷医であったウィリアム・ハーヴェーの『心臓原動力説』が血液循環理論の基礎を成している。この考え方は、東洋医学でいう「気の血行力学」とは程遠く、西 洋医学ではこの考え方を、殆ど認めていないようだ。

そして、大半の現代医学者たちは、盲目的に370年以上も前に提唱された『心臓原動力説』(1628年に発表された論文)を盲目的に信奉しているという現実がある。

例えば、心臓に限定して考えるならば、血液循環の原動力が、現代医学が言うように「心臓のポンプ作用」にあるのか、東洋医学のいう、「飢えた細胞の血液の吸引力」にあるのか、両者は仮説上、大変な隔たりを持っている。

また、東洋医学や民間療法でいう、断食によって血液循環の不全が改善されるという事実を見れば、「細胞が飢える為に、血液を要求する為、血液の吸引力が 増大し、その結果、血液循環が促進される。更に、不完全であった病巣部の血液も正常化する」という臨床例より、血液の循環は、どうも心臓の“ポンプ作用” のみではなさそうである。探究すれば、こうした事実は明確になって来る。

つまり、血液循環の原動力は心臓のポンプ作用であるとする現代医学では、断食によって、例えば中耳炎や蓄膿症が血液循環の不全がなくなることで、これが完治するという臨床例を説明できないからである。

また、「西医学」の西勝造(にし‐かつぞう)先生は、「血液の原動力は全身の細胞が飢えることによって生じる血液の吸引力にある」と論じている。これは、血の運行は「気」であるということになる。そして、循環する運行に関わっているのは「血気」である。

気によって、人は生命(いのち)の流れを順調にし、気によって、生命の顕(あらわ)れを表現するのである。そして、人が本来するべき呼吸は、胸式呼吸ではなく、「腹式呼吸」であり、腹式呼吸の方が生理的には合っているのである。

したがって、胸式呼吸だけでいいとか、胸式呼吸の方が正しいという考え方が、「腹式呼吸の大事」を知ることで、これまでの呼吸法に対する考え方が一変するのである。

現代人が、多忙に追われて日常生活をしているので、その多くは腹式呼吸の大事さまで思い至らず、胸式呼吸の、「意識下」の浅い呼吸をしている。この意識 下の呼吸が、高血圧症などの弊害を招くのである。そして強い意識下では、往々にして胸式呼吸のみが主体となり、この浅い呼吸が「緊張の息」という元凶を作 り出すのである。

つまり、人間が高血圧症になるという病根の根源には、この「緊張の息」という病魔を知らず知らずのうちに招き寄せていたのである。

また、「緊張の息」は、単に高血圧症や動脈硬化だけを招くのではなく、ストレスを作り出し、このストレスは、種々の成人病を合併症に落とし入れ、ストレスから発症する慢性病が、実はガン発症だったのである。

この元凶になったものは、免疫力低下に問題を抱え、毎日6000個も発生するガン細胞を、免疫力低下で、退治できなかったからである。

病気の根源になる「トラウマ」というものは、ストレスの中に隠れ潜んでいて、これが血液中の酸素不足を招き、まず、血圧を上げるという「悪さ」をする。 その上、病気になる根源であるトラウマを、多くの人は、臓器などの中に溜め込み、そこが胃であったり、大腸であったり、あるいは肺であったりするのであ る。

このようにして、いろいろな五臓六腑(ごぞう‐ろっぷ)に溜め込む為、その一番弱い部分に、トラウマが取り憑(つ)くのである。つまり、五臓と六腑である大腸・小腸・胆・胃・三焦・膀胱の何(いず)れかにトラウマが取り憑き、それがやがて全身に及ぶのだ。

例えば、その人にとって、肝臓が一番弱い箇所とすると、そこに取り憑いて、肝臓ガンを発症させるのである。

要するに人間という生き物は、知らず知らずのうちに、無意識のまま、そのトラウマを呼吸器系の胸に溜め込んだり、消化器系の胃や腸に溜め込んで、感情を蓄 積する傾向があるのである。その上で、これらが漏れてしまわないようにと、筋肉でしっかりと押さえ込み、閉じ込めてしまっているのである。

これが「人の我(が)」であり、この「我」こそ、頑迷や頑固といわれる病根の根源なのである。

よく、「あの人は我の強い人だ」とかいうが、実は、この“我”こそ、筋肉で押さえ込んで、閉じ込めてしまったトラウマの正体なのである。この現象は、統合失調症の精神病患者に顕著に顕われて来る。

一方、「肚(はら)を割って話す」という俚諺(りげん)がある。

これは、割らなければならないほど固く閉じ込めてしまった「我」であるので、トラウマを消滅させるには、やはり「肚を割る」必要がある。これが出来なければ、“依怙地(いこじ)”になる。これこそが、頑固で頑迷なトラウマの正体である。トラウマは頑(かたく)なに“意地を張る”ところに病因があった。

東洋では、「肚」は古来より、「感情を表す箇所」として言い伝えられてきたが、よく考えると、「腹の固さ」については、子供と大人とでは医学的に見ても違うようだ。

子供の腹は実に柔らかく、これに比べて大人の腹は、かなり固いものである。この、「大人の固い腹」こそ、頑固で頑迷な「我」であり、その正体はトラウマ である。固いから、しこりもあり、この「しこり」が種々の病因を招くのである。包み隠さず、真意を明かすことが出来ないからだ。無理に抑え込んでいるから だ。

人体の構造ひつと取り上げて、それを解明していく手順は、西洋と東洋とでは、根本的な箇所が違っていて、今日では、「西洋の横文字文化や横文字論理」に引き寄せられているといえよう。こうした「横文字」により、現世という、今の世界は動かされている。

しかし、横文字を外れた世界では、例えば房中術や、一般の性交のあり方ひつと取り上げても、そこで行われる男女の“行為”や“あり方”や“手順”は異なっている。

西洋は肉眼重視であり物質的であり、東洋は霊的である。あらゆる現象を、「霊の顕われ」として、擬人化して解釈する。

そして、西洋は眼に見える現象のみを追おうとするが、東洋ではその深層部を見極めようとする。西洋では拡散・膨張の方に向かって物質的に物事を追いかけるが、東洋では中心に向かって迫ろうとする。こうした考え方は、少なくとも百年前の東洋には存在していた。

ところが日本の場合は、幕末から明治に懸けて、東洋的なものは総て迷信であるという考え方が主流になり、東洋的なもの日本的なものは“誤りだった”と一蹴(いっしゅう)されてしまったのである。そして東洋的なものや、日本的なものを持ち出して、これを論ずると、オカルトのレベルで侮蔑(ぶべつ)され、見下されるのである。

●霊的崩壊の現代社会

日本列島は乱開発により、古来から連綿と続いた神域や聖域は、霊的調和が乱され、その間に邪神や邪霊が入り込んで来た。

本来、日本は霊的空間に守られた「霊(ひ)の元(もと)つ国」であった。この存在は、精神世界を発達させていく、中心的な位置を意味する国のことである。

神話によれば、彦火火出見尊(ひこほほでみ‐の‐みこと)である山幸彦が、兄の火照命(ほでり‐の‐みこと)の海幸彦と、猟具をお互いに取り替えて、一方は魚を釣りに出たが、釣針を失い、探し求める為、塩椎神(しおつち‐の‐かみ)の教えにより海宮に赴(おもむ)き、海神の綿津見神(わたつみ‐の‐かみ)の女(むすめ)豐玉毘売(とよたまびめ)と結婚し、釣針と潮盈珠(しおみち‐の‐たま)と潮乾珠(しおひ‐の‐たま)を得て、兄を降伏させたという話に由来し、日本人のルーツは山岳民族であるようだ。この象徴が、“眼の瞳”の大きさだった。

高山に登り、そこで深呼吸をするという行動は、まず、吐気(とき)を吐き出し、次に呼気を行う際に、胸いっぱいに息を吸い込むということである。山頂の、澄んだ綺麗な空気を腹いっぱい吸い込み、酸素と二酸化炭素を交換するのである。

同時に、これまで溜め込んだ病気の源であったトラウマを吐き出し、これと引き換えに、新鮮で綺麗な空気を充分に吸い込むのである。

これまでのトラウマという「しこり」を超えて、自分で高山の山頂で深呼吸してみれば、自分が如何に浅い呼吸をしていて、呼吸法自体が間違っていたか、容 易に気付くであろう。脈が速くなったり、血圧が高くなっていたのは、とにかく呼吸が弱く、せわしなく、浅い呼吸で、生きる為の生命力が欠乏状態になってい たということである。

これを回避し、挽回するには、まず、大きく、最初の吐息を吐いて、次に腹いっぱい深呼吸することである。まず、大きく吐けば、次に自然と深い吸気が出来 るはずである。更に、自然を腹いっぱい吸うことである。ただ、これだけのことを、やれば勝手に吐いて、勝手に吸っている自分に気付くはずである。

また、そのことを知れば、これまでの間違った呼吸パターンが廃止されて、正しい呼吸法が出来るようになり、高血圧症の人はそれだけで、最高血圧値は40 は下がるのである。これを実行するのに、何の難しいことはない。山に登り、山頂で深呼吸をし、これまでの間違った、浅い呼吸を止めればよいのである。これ まで溜め込んでいた、古い気と倶(とも)に、酸欠状態の息を持てる力を使って口から吐き出し、充分に吐き出した後、今度は静かに鼻から吸い込めばよいのである。

この時の要領としては、吐くときは口から重たく吐き、吸うときは、後頭部の後ろを突き抜けるようなイメージで、軽く、静かに吸い上げればよいのである。これだけで、新旧の気は交換され、新たな精気は体内に漲り、細胞を活性化させるのである。

疾患というのは、過去の病変の映像が、「今」に具現されたことで、総ての間違いは、過去の依存していたものであり、結局その出所を辿れば、疾患者は、これまでの自己の生活習慣の誤りから起ったことが、「今」という次元に具現されたことが分かるであろう。

今を変えれば、種々の病気から解放の糸口がつかめるのである。

●精神的外傷と憑衣

昔は、ストレスの原因になるものといえば、天地大自然から起る旱魃(かんばつ)や大洪水なのであった。これを昔の人は、勝手に神の怒りと思い込み、悩んでいたのである。シャーマニズムが起ったのも、こうした理由からであった。

つまり、多くは内因性の、僅かなものであった。

あるいは時には、戦争などという人間が人工的に作り出した、政治的なメカニズムもあったが、今日の多くのストレスに比べれば、高が知れたものであった。

ところが、現代は科学万能主義の時代だというが、これにより得た、快適さや便利さに引き換え、不快さも増加している。それは霊的世界が攪乱(かくらん)され、邪の憑衣が起こっているからである。

また、科学は科学的と言う言葉に代表されながら、物質面で大きな変化を齎しているが、物質的に拡散膨張が起こると、他方の精神世界を代表する霊的な中心部は、その求心力を失うので、「中心帰一」が出来なくなって異常な変化が起こりはじめた。

つまり、見えない不可視世界は、中心部で烈しい変化を起こしながら、突き進んでいて、換言すれば、見えない世界の激変が、この世に異常変動を起こしてい るといった方が正しいだろう。この変動により、人間は深層部でこの異常を察知し、それがトラウマ状態を起こしているのである。

航空機や鉄道、それに自家用車という人間の足に変わる乗り物は、人間の二足歩行の不便さを解消し、快適な移動性を齎(もたら)した。しかし、同時に自家用車を初めとする交通機関の発達は、排気ガス、騒音、秒刻みの慌しさなどの人間性や情緒を疎外(そがい)する元凶を生んだ。

人間は文明という名の贅肉と引き換えに、それ以上のものを失っているのである。

中でも、高速道路は車が掛けるブレーキにより、電磁波を発生させ、高速鉄道も同じくブレーキにより電磁波を作り出している。また、家庭内を顧みれば、あ らゆる家電製品があり、照明や冷暖房のエアコンからテレビやコンピュータまで、此処から発生するものは、総てがプラス・イオンである。

電磁波やプラス・イオンは自然界の中にも存在するが、人間が人工的に作り出すものに比べれば、そんなに大したものではない。むしろ人間が人工的に作り出すパワーの方が、より大きいのである。

そして、現代社会の空間には、人間が呼吸法などをしようと思っても、それを行える場所が極めて少なくなってきているのである。つまり、「修行環境が失われている」ということだ。

その上、幹線道路が通っていたり、高架線の上を電車が通るところでは、自動車や電車がカーブを切るところでは、それが緩やかであっても、強い抵抗が起 き、少なからず電磁波が発生し、また、プラス・イオンが発生しているのである。そして、そこに発生するプラス・イオンの発生の影響は、一軒二軒単位ではな く、数百メートル、数キロメートルの広範囲に及んでいる。こうしたところでは、修行どころではないだろう。

それに輪を掛けて、家電製品が常に作動しているのであるから、悪影響を及ぼすプラス・イオンは相当なもので、更にもう一つが現代社会の特徴である、高層マンションからの悪影響である。

高層マンションは大気中のイオン、つまり大気電界は空気の汚れたところでは、プラスになり易い。特に、都心部の平野地の、海抜の低いところに建てられた高層マンションほど、この傾向が強い。

尤(もっと)も、 大地にピッタリと建つ、平屋の地上部でも、地球磁気の作用により、発生した地球電界の影響は強いが、高層マンションの上階に比べれば取るに足らないもので ある。高層マンションの上階ほど、大気電界が強くなり、この空間は殆ど呼吸法などの修行が難しいところである。また、こうしたところで、無理に呼吸法を行 うと、まず躰を壊すだろう。

理由は、大気電界の強さによる。プラスイオンが、マンション上階では強力なのである。

したがって、平野部で、市街地の地域に建てられた高層マンションでは、不安定な大気電界が充満していて、そこでは常にプラス・イオンが発生しているのである。

その証拠に、例えばマンションのテラスで、植物などを育てると、直ぐに枯れてしまうのはプラス・イオンが影響しているからである。マンションの上階のテラスでは、植物が平地に比べて育ちにくいのである。

植物か直ぐに枯れることからして、こうした高層住宅での修行環境では、却(かえ)って不健康を増進するようなものである。これも近代の物質文明が生んだ、紛(まぎ)れもないストレスである。そして、ある研究筋の「ガン発症率のデータ」によると、山地の高山地域に棲(す)んでいる人よりも、かつて海などを埋め立てて作った海岸に近い平野部に住んでいる人の方が、ガン発症率は高く、また高血圧などの発症率も、圧倒的に高いといわれている。

これは、まず住んでいる人の場所が海岸に近いか、内陸部の山地であるかであり、その地域のナトロン塩とカリ塩の格差があると思われる。次に、プラス・イ オンの発生量である。もし、ナトロン塩が勝っていて、プラス・イオンの発生量が多ければ、当然、内陸部の山地の人に比べて、不健康にはなり易いだろう。ま た、四ツ足などの食肉を好んで常食すれば、健康状態は更に悪化するのである。これこそが、ストレスの正体である。

こうしたストレスから抜け出す為には、定期的に都心から抜け出し、山に入る必要があろう。

かつて仙人が山で修行したのは、こうした理由による。

また、平野部の平地に棲む人は、やはりしっかりとした大地に根を下ろした一階か、高くても二階どまりのところで修行する以外ないのである。そして、修行の場を選択する場合、三階以上の場所は避けたほうが無難であろう。

現代人は、トラウマに、わが健康を奪われようとしているのである。こうした元凶から抜け出し、本来の自己を見詰める時代こそが、まさに「現代」という時代である。ここに俗人と仙人を結ぶ接点があるように思うのである。

そしてトラウマ状態を端的に言えば、それは邪霊の憑衣である。つまり、「悪霊が取り憑く」ということだ。

|

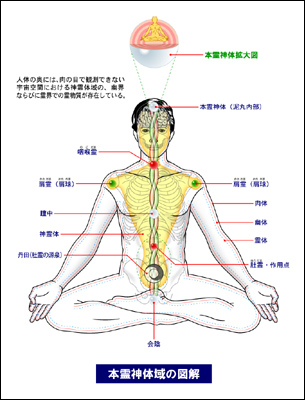

人間の肉体の表皮の直ぐ下には、その人体の形とよく似た「幽体」というものがある。肉体は物質で出来ているが、この幽体こそ「半物質」の性質のもので、 肉体とは根本的に異なっている。しかし肉の眼では、肉体と言う物質は確認できるが、半物質である幽体は確認できない。

また、肉体は傷付けることが出来るが、半物質である幽体は、中々傷付き難い。しかし傷付けた条件や内容により、幽体も傷付くことがある。こうした場合、肉体の傷は治っても、幽体の傷はなかなか癒(なお)らないものである。

何故ならば、肉体はその人が死ねば、それと一緒に人体細胞も滅んでしまうが、幽体は肉体から離れて幽界(死後の世界、あるいはあの世)の存在だから、そのままだと、何処までも傷は癒されず、生涯苦しむことになる。

また幽体は、肚霊から出ている霊的波動とは違う。電波のような周波数の違う霊的な波調を出しているものである。

つまり、肚霊から出る波調と、幽体から出る波調は高低差があり、肚霊から出る波調は「密」なるものだが、幽体から出る波調は「粗」なるものである。此処には「粗密の差」が生じているのである。

肉体は人が死ぬと、肉体が無くなるので、霊魂などと同じように死後の世界である幽界に存在するが、生前、人を怨んだり、憎んだり、呪を掛けたり、あるいは死にたくない事情や、死に対して極度な恐怖を抱いて死んだ場合、その一念は「唸」となり、「死霊化」する。

厳密に言えば、物質界であるこの世と、霊的世界であるあの世との中間に、烈しい意識体としてそこに止まってしまうことである。

“この世”は“あの世”と隣接しているから、その中間に止まれば、不成仏になるだけではなく、地縛の状態でその意識体は、それを生きている人間へと暗い翳(かげ)りを投げかける。そして波長が合う人は、その意識体の多大な影響を受け、生きながらに苦しむことになる。精神異常などがこれであり、精神病で苦しんでいる人の大半は、こうした憑衣霊の仕業である。

この場合、取り憑いた幽体細胞と、取り憑かれた側の幽体細胞が、同調し共鳴するという形で癒着(ゆちゃく)したからである。幽体は、肉体の直ぐ下にあるから、両者の二つの細胞は癒着(ゆちゃく)により、取り憑かれた側の肉体は、これまでの幽体とは異なった影響を受け、肉体上に異変が顕れるのである。

これと同様に、取り憑いた憑衣霊の幽体も、取り憑いた側の幽体を癒着して、変化が生じ、取り憑かれた側の肉体は、取り憑いた側の影響を受けて、以前とは違ったものになる。その影響下の精神的外傷により、傷付けたれた状態がトラウマだった。

夜の宗教・真言立川流 18

| ||

| ▲『許可秘伝』なる書に、女が男を刺激する真の意味は、男根を“真”と“仮”の間の「中有(ちゅうう)」と観じるのだとしている。 仏道とは、宇宙現象界を“因”と“果”の顕われと観て、因果のメカニズムを「空(くう)」と呼び、万物をひと呑みにした存在論である。 そしてこの世に存在する万物の総ては、喩(たと)え地球でも、人間界でも、因果のメカニズムによって反映されているものと視(み)たのである。しかし、その姿は「仮の姿」であり、真の存在は、地球でも、人間界でも作り出せる「空」のメカニズムがあるから、万物は存在するのだとしたのである。これこそが仏道の説く根本哲理なのだ。 その一方で、財産だの、生命だのと、こうした「幻」を追ってあくせくすることなど、徒労としたのである。根本真理は虚空であり、虚無である。万物の総て の最後は、必ず空に戻っていくのである。一時の幻想に惑わされないことこそ、幻を幻と確認でくるのである。 「空」の思想以外は一切認めないというのが仏道であるから、この一見強烈に思う思想は、病気も仮の姿であり、また醜美も、恋愛も、肉欲も、一切が仮の姿を借りて生きているのが人間だから、「仮の姿」に惑わされること勿(なか)れと教えるのだ。 更に真言立川流では、男から女への生命の架け橋となる男根は、摩訶(まか)不思議な存在で、射精時が「真」であり、萎(しぼ)んでしまった状態が「仮」と説くのである。そして男根が勃起している状態は、真でも、仮でもなく、これを「中有」と呼んでいるのである。 |

●高所意識の気の原理

「人間に磨きをかける」ということは、途方もない苦労を必要とする。“人間磨き”は容易でない。気の遠くなるような路程を辿り、遂には、生まれた意義を検討し、あるいは“生まれ直し”を求めて、再び過去へと帰っていかなければならない。

つまり、自分が生まれたということは、もう一度、過去に遡(さかのぼ)ることを再検討することである。これが「転生」の意味を持つ。

では、自分の過去に遡るとは、一体どういうことか。

それは呼吸法を顧(かえり)みることである。呼吸には「過去を想う」残像が存在する。息をしていた残映が記憶の中に刻み込まれている。

例えば、赤ん坊はこの世に生まれ堕ちて、吐気を吐くことから始まる。オギャーと泣くのはこの為である。まずオギャーと泣くことにより、その後ただちに吸気を行い、息をする行為を生まれながらに記憶し、それを実行する。

人間の呼吸は単に、生きる為に、未来に向かって吐いたり吸うたりしているのではない。常に過去と、未来が錯綜(さくそう)している。

例えば、呼吸が浅く、常に胸式呼吸だけを、人間がする呼吸法と思っている人は、自分がしている呼吸を、決して「浅い」とは思わない。また、多くの現代人は、このように無自覚のまま、浅い呼吸に何の疑いも抱いていない。

しかし、呼吸法の歴史に中には、かなり古くから、意識と無意識を探求する為に、「修行」という形を用いて、「呼吸法」の研究に努力を傾けてきた痕跡(こんせき)がある。そして、この研究の行き着いた先は、呼吸は、意識下でも出来るし、 無意識下でも出来るという法則を発見したのであった。

此処に一つの瞑想法が生まれ、過去の意識下の中に「意識」を観じ、未来の呼吸の中に「無意識」を観じたのである。このように人間の呼吸の中には、過去と未来が錯綜し、その錯綜の交点に「現在」があった。

現在と言う「今」は、その刹那(せつな)に「この一瞬」という“今”があり、“今”を想えば、今から過去へも遡れるし、未来へも、遠く唸(ねん)を飛ばすことが出来る。“唸”は、「念」であり、仏道で言う、経験を明瞭に記憶して忘れない心の作用である「憶念」と同義だから、そこには刹那に観じる、無数の「想念」が派生する。想念を派生させて、古人は何処までも「唸」を飛ばすことが出来たのである。

「阿頼耶識(あらや‐しき/alaya vijnana)」という、人間存在の根底をなす意識の流れに、第八の意識である「八識」を観じ、「阿梨耶識(あなや‐しき)」とも称した。

これは経験を蓄積して、個性を形成し、また総ての心的活動の拠(よ)り所になる「存在の根底」を決定したのであった。そして「存在」するからこそ、想念が起こり、想念は自在性を持っていることを実証したのであった。

この歴史は非常に古く、役行者(えん‐の‐ぎょうじゃ)の小角(おずぬ)が登場したという時代であるから、日本では最古の伝統を持つ修行法であるといえるであろう。

役行者は奈良時代の山岳修行者をいい、修験道の祖という。多分に伝説的な人物で、大和国葛城山に住んで修行、吉野の金峰山(きんぶせん)や大峰などを開いたという行者である。役小角(えん‐の‐おづの)ともいう。

『続日本紀(しょく‐にほんぎ)』 によれば、文武天皇3年(699)5月24日条に、次のように記している箇所がある。

「役君(えだちのきみ)小角を伊豆の嶋(しま)に配流した。はじめ小角は葛城山(かつらぎやま)に住む呪術者(じゅじゅつ‐しゃ)として知られていたが、弟子の外従五位下(げじゅごいのげ)韓国連広足(からくにのむらじ‐ひろたり)はその呪力(じゅりょく)を妬(ねた)み、妖(あや)しい言葉で人々を惑わしていると讒言(ざんげん)したので、遠流(おんる)に処された。世間では、小角は鬼神(きじん)を使役するのが得意で、水を汲ませ薪(たきぎ)を採らせ、命令に従わない場合は、鬼神を呪縛(じゅばく)したという」

これによれば、小角は7世紀後半に葛城山(現在の金剛山を主峰とする山系)を中心に活動していたことになり、呪術者として、また山岳修験者として、かなりの人望があったことになり、この人望が仇(あだ)となり、讒言により伊豆に流されたといえよう。

更に、ここに登場する鬼神は、当時の律令国家の権力の及ばない山中を、自分達の棲家(すみか)にしており、「山の民」と称された人々である。そのイメージから役行者像は、前鬼(ぜんき/水瓶(すいびょう)を持つ)と後鬼(ごき/斧(おの)を持つ)の姿に反映したのではないかと思われる。

そして、役行者の登場は、日本においては神道、仏教、道教の三者が出合い、それが習合して、独自の山岳信仰を発展させ、山岳修験道になっていった歴史を持つと考えられる。

つまり山岳信仰の対象は、やはり仙人と俗人の違いにあるようで、仙人である「山の人」は、高山に棲(す)み、俗人である「谷に落ちる人」は、下界の俗界に棲んでいたことが識別されている。これが高低の差による「超感覚」というものであり、この感覚は高所に至って開発され、芽生えるものとしたのである。

では、役行者は「何ゆえ高山を好み、山岳地帯を棲家(すみか)としたのか」ということになる。

それは大きく呼吸法と絡んでいたからであろう。また、呼吸は意識下から無意識下に繋(つな)がる為、此処には連絡回路があると思われる。高所こそ、意識を縦の高低によって派生させる唯一の場所だった。

この場所に、呼吸の深淵(しんえん)があり、低地でする呼吸と高地でする呼吸は、自ずから違っていたのである。

一般に呼吸が浅いといわれる人は、胸式呼吸をしている人であり、この浅い呼吸をしている人に、どういう事態があこるかというと、それは自律神経を不安定 にさせるなどの症状で、その最たるものが高血圧症であろう。これは外から入り込んだ病気ではなく、自らが、裡側(うちがわ)で、心を歪(ひず)ませて作り上げた病気である。これは低地でする呼吸に多く、心身共に病み易い。

それは、浅い呼吸をしている人は、「肚(はら)の鍛錬」が出来ていない為に、自律神経を安定させることが出来ず、怒りっぽく、何事かに苛(いら)ついて、不安に脅(おび)えている人である。そして、来てもいない明日のことにまで、思い悩む。その為に心労と心配を積み上げて、心を病む。

こうした人は、往々にして血圧が高く、動脈も硬化状態にあり、肚(はら)が据(すわ)っていない。その為に、心筋に負担が懸(か)かり、末端の毛細血管までに、血を送る為に、かなりの圧力が懸かるのである。

また、呼吸自体が肺を広げない為に、酸素と二酸化炭素の交換が悪くなるのである。

つまり、呼吸が浅いということは、二酸化炭素が常に残った状態になって、血管末端部の毛細血管に酸素が送れないという状態になっているのである。また、こうした現象が、脳溢血や脳血栓、脳卒中という症状を惹(ひ)き起こすのである。

更に浅い呼吸は、肺内部の上部だけでして居る呼吸であり、こうした呼吸動作は、肺を充分に動かさないという運動不足が起る。

一般に運動不足というと、単にスポーツや競技をしないことを運動不足と勘違いするようであるが、実は本当の運動不足は、内臓や呼吸器系の臓器を充分に動かさないことの方が、本来的に検(み)て運動不足なのである。

特に、呼吸器系の運動不足について、肺を充分に動かさないということは、実は横隔膜(おうかく‐まく)が充分に動かさないということであり、また、横隔膜の吐いたり膨らましたりして起る、生物電流が、横隔膜運動の運動不足で、容易に発生しないということになる。

人間の体内に起る生物電流は、「陽気発生」の為の必要条件であり、この生物電流が発生しないことには、体内は益々陰圧の高い「陰気」で汚染され、陰気は“邪気”や“邪霊”を呼び寄せるという恐ろしいものである。

その為に、身体的にも大きな不都合が起り、その結果、酸素と二酸化炭素の交換が悪くなり、酸素の少ない状態になって、血液が循環すれば、当然の如く生理代謝が、うまく行かないのである。このうまく行かなくなった状態の最たるものが、高血圧症である。

高血圧症になれば、種々の異常事態が発生し、極めて免疫力が低下する。この為に、脳の血管に懸かる圧力も大きくなり、脳出血などの脳組織の圧迫による 「血管破綻」がおこる。その病因は、高血圧や動脈硬化によるものが最も多い。その為に、「現在」においては、セックスも当然“弱い”と言うことになる。あ るいは“不能”かも知れない。不能の為に、恐妻家でもある。

こうした兆候が顕われた人は、呼吸に顕れる過去・現在・未来の意識下において、過去に盛んであったものが衰退して、未来に破綻する数直線上に自分を置いていることが分かる。

つまり、意識は「横を這(は)う」のである。縦の循環である、高低差による「高地での意識」が欠如しているのである。

浅い呼吸が、酸素の二酸化炭素の交換率を悪くし、この悪さが、酸素の少ない血液を体内に流しているということになる。したがって、末端の細胞や毛細血管も目詰まりを起して酸欠状態となり、生理代謝がうまく行かなくなってしまうのである。

その為に、高血圧症とか、動脈が硬化状態にある人は、往々にして血の巡りが悪く、頑迷で、物分りが悪く、間違いを指摘されても、これを素直に受け容れる ことが出来ず、協調性や順応力に乏しく、自分の人生を激怒や憤怒の状態で過ごす人である。この症状が進むと、最終的には鬱血(うっせき)状態となり、まさに生きながら、精神的植物人間になるのである。これが「ボケ老人」の実態である。

高血圧症は、普段の呼吸の浅さから来る、呼吸法そのものの間違いであり、一般に呼吸など習わなくても出来ると考えている人が多いようだが、これが年齢を 重ね、歳をとると、これまで自分のやっていた呼吸の間違いに思い当たってくるのであるが、多くの人は此処までのことに気付かず、高血圧になるのは塩分を取 り過ぎで、それが原因で高血圧症になってしまったと考えるのである。まさか、自分の呼吸が浅いことにまでは思い当たらないようである。

こうした人生の元凶から逃れるには、まず、呼吸法を正しく知ることであろう。その為には、呼吸を深くして、長い息をし、躰全体を充分に使い、特に肺臓を 動かすことである。肺に充分に酸素を送り込むことが出来れば、血液中に取り込む酸素も多くなり、代謝機能の効率が格段によくなってくる。

多くの人は、自分の躰には血液が巡らなければ生きていけないということは知っている。ところが、血液の中には、酸素が必要であるということには、あまり 気付いていないようである。更に、血を動かしているのは、東洋医学では「気」であるとし、「気」があるから血液が動いていることまでは、余り知られていな いようである。

●俗人と仙人を繋ぐ調息呼吸

俗人と仙人の接点を見出すとするならば、それは呼吸法であろう。呼吸法こそ、両者を結ぶ接点であり、それは「調息呼吸」である。

調息呼吸を行う環境は、まず森閑(しんかん)とした静寂の中である。静かであることが、調息呼吸を行う上では、最も大事なことで、その空間は騒音で満たされたり、空気が綺麗でない処は不適格である。静寂の中に身を置いてこそ、呼吸法の条件が達せられる。

こうした静寂の中に身を置き、いま暫(しばら)く静かに、自分のしている呼吸に気付くと、胸部のところが、まず上下運動をしていることが分かるであろう。

つまり、横隔膜(おうかくまく)は横に膨らむのではなく、縦に上下するということである。この縦の上下が、実は生物電流を発生させる源なのである。

しかし、一方で、横隔膜の胸部で行うこの呼吸は、所謂(いわゆる)、凡息(ぼんそく)といわれるもので、俗人がする呼吸である。

凡息(ぼんそく)で は、胸の広がりや、横隔膜の上下運動は極めて小さく、僅かな空気しか吸い込めないのである。呼吸回数も多く、せわしなく、吐いたかと思えば、直ぐに吸い込 む短い呼吸で、極めて浅い呼吸である。この呼吸の連続が、実は現代病という病気を招く元凶になっている。呼吸が浅くては酸欠状態になり、血管内に酸素が送 れないからである。

一般に信じられている、喫煙者には「肺ガンが多い」とか、こうした喫煙者の家族や、周りに喫煙者の多い仕事場では、肺ガンになる人が多いと信じられているが、肺ガンの直接的な原因は、タバコの煙そのものにあるのではない。

周囲の人が喫煙をしなくても、その人自体が、呼吸が浅ければ、やはり酸素と二酸化炭素の交換は充分に行われて居らず、浅い呼吸に、これまでの胸部に残る二酸化炭素と、大気中の有害物質が取り込まれるからである。肺ガン発生率を検(み)ると、実は喫煙者でも肺ガンに罹(かか)らない人が居るからである。このことは、タバコ自体が肺ガンを発症させる直接的な原因でないことを物語っている。

その一方で、生まれてこの方、喫煙の習慣は皆無で、それで肺ガンになる人が居る。その人は、周囲に全くこうした喫煙をする人が、一人も居ないのに関わらず、肺ガンになるのである。

こうした場合の問題点は、「喫煙の習慣がないのに、肺ガンになった」という、この点であり、この点をよく吟味すると、喫煙の習慣がないのに肺ガンになったという人の、生活習慣に問題があったのではないかと考えられる。

第一 | 普段から深呼吸や腹式呼吸を殆どした事がなく、呼吸法も知らず、こうしたことが禍(わざわい)している点である。 |

第二 | 食生活の中で、動蛋白摂取過剰で、その為に中庸(ちゅうよう)を崩し、血液が汚れていなかったかということである。血液の汚れは、間違いなくガン発症を誘引するものである。 |

第三 | その人の棲(す)んでいる生活空間などの、周囲の環境である。大地に根を張っている一階か、二階か、何処の部分に寝起きしているのか、あるいは高層マンションの三階以上の、上階に棲んでいるかということである。 |

第四 | 体質であり、体質が良いか悪いかということである。便秘症であったり、過食に疾(はし)るような生活習慣が身についていれば、どうしても血液を酸毒化し易く、腸内環境も優れているとはいえないだろう。 |

第五 | 睡眠時間は何時から何時迄で、就寝は午後何時で、起床は午前何時かという、時間帯の大事において、これを無視した行動をしていれば、当然そこには不健康や不摂生の皺(しわ)寄せが来るだろう。 |

人間は体内に、無意識に知覚する「24時間時計」が入っている。この時計の知覚で、人間は生活のリズムを維持しているのであるが、「太陽と倶(とも)に寝て、太陽と倶に起きる習慣」のない人は、「24時間時計」が狂っている。

この狂いが、また病気を呼ぶのである。

現代は昔と異なり、職業も多種多様である。夜間に働く人も多い。したがって職業上、現代という世の中は午後10時までに床に就くということは、甚(はなは)だ難しい時代になったが、この難しさが現代病を招いているといえる。

しかし、一週間のうち、あるいは一ヵ月のうち、やはり何日かは、午後10時までに寝て、朝は5時以前に眼を覚まして、太陽を拝むという行動があってもいいのではないだろうか。

もし、こうした「24時間時計」に気付き、この狂いを少しでも訂正しておけば、病魔の禍(わざわい)から避けることは出来よう。また、現代人の多くが普段やっている凡息では、健康増進に何の役にも立たないことは、これでお分かりだろう。

そこでお奨(すす)めしたいのが、「調息呼吸」である。

但し、調息をやるには、ある程度の最低条件が必要である。都会人の多くは、自然環境に恵まれていない。したがって、本能的に、その呼吸は浅くなる。これ は幸いというべきか、不幸というべきか、都会は余りにも空気が悪いので、大なり小なり、多くに有害物質で大気が汚れているので、ある意味で、「浅い呼吸」 というのは防衛本能からそうなったのかも知れない。また、この環境下だからこそ、浅く、短い、せわしない呼吸をするのであろう。

しかし、防衛本能を露(あらわ)にしつつ、いつまでも浅く、短い、せわしない呼吸では、そのうちに健康を害することは明白だろう。必然的に、病気環境の中に居るということになる。したがって、病気環境から抜け出す配慮と努力を怠ってはならないだろう。

呼吸は人間の生活活動の基本である。基本をマスターする為に、お奨めしたいのが、調息呼吸であるが、まさか都会のど真ん中の、高速道路横の、汚染だらけ の大気の下で、調息呼吸は出来ないだろう。その為に、やはり都会人の場合は、普段の凡息と、調息を組み合わせて、併用することが大事であろう。

つまり、「24時間時計」の中で、普段の凡息は23時間していて、そのうちの1時間だけ、調息をするのである。こうすれば下腹を殆ど動かさない、浅い呼 吸の運動不足も、解消されよう。運動不足とは、スポーツをしないことや、トレーニングジムに通っていないことを運動不足というのではない。

最も肝心な、下腹を運動させるという深呼吸をしない運動の不足をいうのである。こうした状態での浅い呼吸で、例えばセックスなどを行うと、生理機能に障害が起こる。また、排泄機能にも異常が生じ、早漏や遅漏と言った性障害が起こる。

そしてその最たるものは、インポと言う、陰茎の勃起不全または、不能のため男子が性交不能に陥った状態をいい、脳脊髄障害あるいは睾丸機能不全、更には精神的かつ心理的原因によるものだ。

しかし本来、インポはあり得ない。

ただ、「遣(つか)わないものは退化する」の喩(たと)えから、単に退化しただけに過ぎなかった。

|

▲男根は直立した不動明王である。そしてこの不動明王こそ、不動愛染尊像穏形法(ふどうあんぜん‐そんぞう‐おんぎょう‐ほう)で行う修法のご本尊様なのだ。 男根は「魔羅(まら)」ともいう。人の心を惑わすものである。そして仏道では、釈尊の成道(じようどう)を妨げようとした魔王の名が“マラ”だった。 その為に、かつて僧侶達の間では“摩羅”が隠語として遣われるようになった。 人心が惑わされるのは、悪魔から自らの性器が狙われるからである。この如意棒としての男根は、誘惑されて悪魔から狙われ易い。 異常性欲などは、その典型であり、四ツ足を喰らって結果起こる性腺異常も、実は悪魔から狙われ、そのターゲットとして搦(から)めとられた、成れの果ての姿だった。 したがって、男根は悪魔の眼から隠し、自らを守る意味で、朝晩礼拝しなければならない大切な肉体の一部なのである。 |

特に肛門は、立川流では「大事な性器」と定義し、此処が汚いと、此処から陽気が漏れるのである。つまり、肛門は汚いとは、糞だらけというのではなく、痔疾患などの病気があってはならないのである。

痔疾患は、痔瘻(じろう)、痔核、肛門裂傷、脱肛などを含む痔疾をいう。特に痔瘻は危険なものであり、此処に痔瘻疾患がある男女は、セックスに弱い。そして急性肛門周囲炎または結核性など、慢性の肛門周囲炎が自潰して、肛門部または直腸部に瘻孔を生じ、絶えず膿汁を出すものであり、かつては蓮痔(はすじ)などと揶揄された。

この疾患は食べ物による誤りと乱れから起こったもので、特に四ツ足の肉や、乳製品や鶏卵などを過剰に摂取する人は、体臭がきついばかりでなく、肛門の周りも汚い。これは動蛋白摂取が原因だ。

そして肉常食者の大便は、水に浮かずに沈む。一方、玄米穀物菜食小魚類を食べる粗食・少食を実践している人の便は、沈むことなく、水に浮かぶ。

沈む便と浮かぶ便。これは食物に質による違いである。沈む便は、便じたいが酸毒化している為である。そして匂いもきつい。

また、動蛋白を多く食べると、どうしてもトイレット・ペーパーやウォーシュレットの水圧だけでは清潔に出来ない。拭いても拭いても拭ききれない。そして自ずと不潔になる。

不潔は、痔瘻や性病を絵に描いたものだった。不潔は、仏罰を受けた。それが即刻肉体に顕れる。排泄機能にも悪影響が顕れる。

早漏とか、遅漏とか、インポと言うのは明らかに仏罰から起こる、男を苦しめる地獄現象である。

かつては新婚インポと言うのがあった。一番楽しい時に仏罰を受けるのだ。主役がストライキを起こし、何の役にも立たない珍事が起こった。

こうした珍事は、普段から自分の性器を礼拝しないから、仏罰を受けた現象だった。

自他の性器の有り難さに感謝の念を捧げない者は、得てして仏罰を受ける。

ところが、常日頃から性器に対し、感謝の念を捧げているものは、その限りでない。性器は、いざというときに偉大なる如意棒として、大変な効果を発揮する のである。その上、まず性的精神が落ち着き、その落ち着きが呼吸に反映される。また呼吸が正常であるならば、神経系も安定する。

「健全なる精神は、健全なる身体に宿る」と言う金言を想起すべきである。したがって、「健全なる性器は、健全なる精神に宿る」のである。だから、インポはあり得ないのだ。

しかし、性器を礼拝したことがない者は、いざ本番に臨み、神経が逆立ち、焦りを誘発して、そこでパチンと切れれしまうのである。

激怒し易い呼吸の浅い者、何事にも腹立たしく感じる者、些細なことで“切れて”しまう者は、普段は浅い呼吸しか出来ていなくて、神経がフワフワと浮つい ている。これは肝心な男根が宙に浮いた状態であり、風船が空中に浮かんでいるようなもので、コントロールし難く、いざ本番となって、内部に邪気を温存し、 それが一つの病因となって、パチンと破裂するのである。この破裂により、内部の精気を外部に漏らしてしまうのである。その後に、萎えてしょぼくれるのであ る。

こうして性器と言うものを真摯(しんし)に考えてくると、この大事なものこそ、礼拝するべきもので、性器への礼拝は、つまり不能への予防薬なのである。

逞しく健全な男根を願うのなら、男根にこそ精気が宿るように、その日夜礼拝するべきであろう。また男根に限らず女根も同じで、感度良好なる女根を願う者 は、そこに宿る霊気に日夜礼拝を行い、これが健全に存在していることに感謝の念を捧げなければならない。そしてこうした感謝の念に至るまでの、基本姿勢は 調息呼吸の整え方にある。

夜の宗教・真言立川流 19

|

▲琴を弾く遊女 |

●呼吸・調息による男女二根交会

さて、調息呼吸を行うと、下腹の運動に伴って、横隔膜が下がり、肺が凡息(ぼんそく)とは比べ物にならないくらい大きく広がるのである。そして、呼吸の速度もゆったりしてきて、浅く、短い、せわしない呼吸から解放されるのである。

その上、酸素摂取量は、凡息の約3倍以上であり、二酸化炭素の酸素の新旧を入れ替えることが出来る。沢山酸素を吸い込むことが出来れば、呼吸回数も自然と少なくなり、ゆったりとした寛(くつろ)ぎのひと時が訪れるのである。但し、やる場所や環境には配慮が要るであろう。

調息呼吸をすると、酸素を大量に吸収するばかりでなく、下腹を動かす運動量が増えてくる。これはスポーツなどの力む運動とは異なり、心臓にも負担が掛らないので、新陳代謝をよくする運動も兼ねるのである。

下腹を殆ど動かさず、 運動といえば、スポーツをしたり、アスレチックジムに行ってその建物のランニングコーナーを走ったり、筋肉トレーニング・マシンなどを遣(つか)ったり、室内テニスをしたり、プールで水泳をしたりと、やたらに「力む」ことばかりをするのが運動と考えている人が多いようであるが、こうした人に限って、心筋梗塞などで斃(たお)れて、“突然死”し易いものだ。

こうした心臓障害で斃れやすい人は、西洋スポーツ的な、スポーツ体育理論に偏っていて、物事を「科学的」と称する弁証法的三次元思考をする人である。また、肉の眼で観察できるもの以外信じないという人である。

したがって、「見えないもの」に対しては、侮蔑(ぶべつ)を込めて“オカルト”と称したり、“科学的でない”と一蹴(いっしゅう)する性癖を持っている。こうした人こそ、種々の病魔に警戒心を抱きながらも、最後には、「恐れるものは皆来る」の俚諺(りげん)に遵(したが)い、その人が「恐れるもの」によって、殺されていっているようだ。

筆者は、こうした人をスポーツ・ジム見学などで、よく見かけるのである。

これは何とも皮肉なことであり、健康になる為にスポーツ・ジムに通いながら、「運動」と称して、筋力運動はしているものの、みな「力む」ものばかりで、肝心な、「下腹を動かす」という、呼吸法で一番大事な、呼吸運動は疎(おろそ)かにしているのである。実に何とも、皮肉なことではないか。

運動不足とは、「力むスポーツをしないこと」を運動不足というのではない。下腹を一日に、1時間程度、動かさないことを、本当の運動不足というのである。単に、体脂肪率ばかりの測定では、運動不足は見抜けないのである。

下腹は、非常に血流の滞り易いところである。ここに血が留まり、鬱血(うっけつ)を起す。現に、都会人の腹を触ると、この部分が非常に固いのである。下腹の固い人は、鳩尾(みぞおち)から膀胱(ぼうこう)までの正中線上を左右四本の指で少し強めに押していくと、痛みを感じるという人は、間違いなく下腹に血が滞っている人で、既に腹部に鬱血を起している。

こうした人は、心臓障害や血流障害を持っている。したがって、力むスポーツをやれば、当然心臓に大きな負担が懸かり、運が悪ければ、そのまま“突然死”して帰らぬ人となる。

血の滞った下腹の運動不足を放棄して、放置したまま力むスポーツをやると、心臓に負担を懸け、心臓肥大症に進行する。

世間には「腹上死」という、セックスの最中に死ぬ“突然死”を「幸せな死に方」と揶揄(やゆ)する人が多いようであるが、これはとても“幸せ”などからは程遠く、霊的に検(み)れば、非常に苦痛な死に方である。つまり、「断末魔」である。

心臓は極度に収縮して、冠状動脈の閉塞または急激な血流減少により、心筋に変性ならびに壊死(えし)を起す突然の疾患である。冠状動脈硬化による狭窄部に、血栓、塞栓、攣縮(れんしゅく/刺激を受けた筋肉が興奮して収縮し、ついで弛緩しかんする過程で、動きが制限された状態をいう)などが加わり閉塞を起すことにより生ずる疾患だ。

特に、壮年以後に多く、急に劇しい胸痛を感じ、悪心、嘔吐(おうと)、顔面蒼白、血圧降下を起し、ショック状態となり、此処までくれば重症であり、その為にショック状態のまま死に至る恐ろしい死に方だ。これを表現するのに「断末魔」以外の言葉はあるまい。支節・死穴の恐ろしい死である。

つまり、「断末魔」であるから、肉は千切れ、骨は砕け、あるいは肉と骨は引き剥(は)がされ、肉体的な空中分解感覚として、「切り刻まれる意識」を感得するのである。そうした感覚の中に閉じ込められて死んでいくのであるから、この感得する意識は相当なものである。これこそが、決して幸せではない“腹上死”の現実である。

この腹上死は、粗食の不実行や食餌法(しょくじ‐ほう)の間違いから起こるものであるが、セックスの未熟や無知によっても起こることがある。特に呼吸法を間違っている場合は、吐き過ぎて酸欠状態になったり、吸い過ぎて酸過多状態になって脳に圧迫を掛ける。

こうした腹上死をする人は、高血圧症の人に多い。脳を圧迫されて、脳の血管が破綻(はたん)することがある。この場合の死に方は、烈しい痙攣(けいれん)を起こし、眼を剥(む)き出したまま死んでいく。

高血圧症は、大循環系の血圧が慢性的に上昇する病症だが、腎性ならびに内分泌性など、原因疾患の明らかなものと、本態性高血圧とがある。動脈硬化、心肥大、腎硬化、脳出血などを招来する疾患である。

特に“心肥大”は困りものだ。

心肥大は、心臓の筋肉が病的に厚くなり、心臓の大きさと重量を増す状態をいい、高血圧、弁膜症、心筋炎、また過度のスポーツなどより、心筋への負荷の増 大に対する反応としておこり、一定限度を超えると心不全に陥る。心不全は心臓の機能が低下した状態をいい、セックスの最中に、「気をいかそう」として起こ る場合もある。

貪るようなセックスをする者は、こうした腹上死の断末魔を味わうことになる。

この要因には、“四ツ足”動物の肉常食と、呼吸法の誤りと、本来の形である男女二根の交会(こうえ)の礼儀作法の無知から起こるものである。

そして、人体と言う“ひとがた”構成は、大別すれば生体と命体だが、これを詳しく分けるとその構成は、表皮の肉体に、幽体、霊体、そして本体の四分構成からなる。そのうちの霊体内部には、これを司る「肚霊(はらだま)」という気の発信源がある。この肚霊は決して無視できないものである。下腹部に、これは存在するのだ。だから初心者は「腹をつくる」必要がある。「腹が出来ていない」と腹上死することがある。

未熟なセックスでは、性を浪費して死を急ぐことになる。

また、下腹が固いまま放置して、カロリー摂取量の高いものや、動蛋白を摂り過ぎると、無気力になり、病弱となる。体液のアルカリ濃度が極めて低くなり、 血液は酸毒化され、身体の「気」は外に向けられる為、性腺異常刺激状態となり、性欲のみが強くなる。病弱な人ほど、性欲が強い。それは性腺が刺激され、射 精せずにはおられない排泄本能だけが高まり、性的エネルギーを外に出そうとするからだ。

性的エネルギーを膨張させては、早死の人生プロセスを辿る以外ないだろう。膨張する、性的エネルギーを押さえ、性器に逃げ込む「気」を抑止し、心臓に負担を懸けない為には、どうしても調息呼吸を行うことが好ましい。

現代という時代は、老若男女を含め、至る所に「早死をする性的エネルギー」が溢れている。

これを抑止しない限り、長寿は全うできないであろう。その為に、調息呼吸が必要である。これを行えば、心臓障害や血流障害を解消し、充実した基礎体力が維持できると倶(とも)に、体質改善に繋(つな)がるのである。そして、此処にこそ、俗人と仙人を結ぶ接点があるのである。性的にも強靭(きょうじん)になろう。

真言立川流は、一種の仙人的な修法を実践するのである。つまり、呼吸を整え、高地にその感覚意識を置き、そこで男女共、男女二根交会を通じて「超感覚」を養うのである。こうした機能も、人間には生まれながらに所持しているものだった。しかし、これも遣(つか)わなければ退化するもので、やがて消えてしまう。

肉体に備わっている機能は、遣わなければ駄目なのである。

この「遣うこと」を、真言立川流では『日月礼念秘法(ひつき‐らいねん‐ひほう)』という修法に求め、この修法を「不動愛染尊像穏形法(ふどう‐あいぜん‐そんぞう‐おんぎょう‐ほう)」という。これこそが礼拝祈念修法なのだ。

真言立川流は、唯心論に陥り易い仏道の世界にあっては、唯一の肉体を重視する、唯物論的な特異な宗派であり、立川流の説くところは、人間の備わっている意識の使用と、人間の肉体は遣わなければ退化するという仏道理念に従い、機能を駆使し、肉体を遣い捲(まく)る宗派である。肉体を住人に遣い、総ての機能が作動するように超感覚意識を高めるのである。そして、「仏は、自分の外に居るのではなく、自分の裡側(うちがわ)に居る」と教える宗派なのだ。

したがって、その修法は外に求めるのではなく、自分の裡(うち)に求めるのである。

人類史の説くところは、「遣わぬものは退化する」ということだった。

原始の頃にあった人間の尻尾は、やがて退化し、曲がって尻の外に飛び出さずに、内部へと縮まって、今日の現代人のような尾骨が出来上がった。

これと同じく、もはや勃起不能の男根は、下へ曲がって会陰部(えいん‐ぶ)に接近し、睾丸を左右に二つに区分し、尻の方に回って、股(また)の間に挟まった状態になり、そうなれば会陰部にぴったりと癒着(ゆちゃく)してしまうだろう。インポの成れの果ては、こうした男根の退化であり、それに反して、女根はこれを正反対の現象が顕われて来るであろう。

病的な状態に至れば子宮筋腫(きんしゅ)などの、「突出」であるが、これは病的な状態であり、子宮壁に発生する腫瘍の一種で、平滑筋腫で、指頭大から拳(こぶし)大のものが突き出して来る。こうした症状が顕れると、下腹痛・便秘、不正性器出血などの症状を呈するようになる。

しかし、病的な変化ばかりではない。肉体変化より、精神的にも異常刺激が起こり、その結果としてそれは肉体の一部である性器へも反映されて来る。

最近の女性に多い現象は、性器への異常変化である。

この変化は、“四ツ足”動物などの動蛋白摂取が起因となり、また、牛乳や乳製品が肉対的変化を齎している。その一つに現れが、女性の多毛症であり、もう 一つが性腺が刺激されることから起こる「陰核異常」である。これは動蛋白摂取などで、性腺が常に刺激される為に、性腺異常が起こり、性意識が猛烈に烈(はげ)しくなる。こうした女性は、陰核異常が現れ、これはインポ男とは逆に、前方へ突っ張って飛び出し、男根状に赤く膨れ上がり、所謂(いわゆる)「好き者」となる。

最近はこうした陰核異常の女性が多くなったが、これは一部には、四ツ足を喰(く)らい、鶏卵や乳製品などの動蛋白を積極的に摂って、これが性腺を異常刺激している為だ、と思われる。

四ツ足の肉や乳製品、卵などの動蛋白を摂り過ぎると、どうなるかということを、森下敬一医学博士は『浄血』という本の中で、次のように記している。

「肉食者が概して短命なのは、内臓機能の老化が早いからである。肉の分解によって生じた強酸類は血液も酸毒化し、代謝機能を根底から狂わせる結果、性的な病的興奮や深刻な排泄障害を引き起こす。(中略)血液中の過剰な酸類は、性腺を刺激して、異常な性的興奮状態となる」

つまり森下敬一医学博士は、肉や乳製品などは「早熟を齎(もたら)すとともに、少年少女期より性的興奮を覚え、その結果、短命である」と指摘しているのである。

そして、この指摘通り、特に女性に顕著な現象として見られることは、陰核異常といわれる「クリトリス肥大」である。

男は肉や乳製品の摂取過剰により、性的不能となって性器は会陰部に張り付いて退化し、女は逆に、陰核が異常肥大することだ。

真言立川流のかつての教えによると、この“クリトリス肥大”を次のように記している。

「獣などの“四ツ足”を喰(く)らって性意識過剰になると、肉は“陽”の食物であるから、身体を異常に暖め、拮抗(きっこう)を失って男は“陽”と“陽”がぶつかり合って、最初は“陽”が旺盛になるが、次に陽が衰え、体内には陰気が充満する。そして“陰圧”が高まる。陰圧が高まると、気は下に沈み、泥丸のブラフマが閉ざされて、気は陰気となって会陰部に集中する。(【註】男の女化である)

一方、女が“四ツ足”を喰らうと、女の“陰”は肉の“陽”と反応し、最初は拮抗を保っているが、それが過ぎるとやがて“陽”が旺盛となって、女の“男化”が起こる。その場合、陰核は、前方に突っ張り出して、男根状に赤く膨れ上がり、常に性的刺激が齎(もたら)されるため“好き者”となる」とある。

つまり、女の男化は“好き者”の形容だった。

そして真言立川流式の解釈を洞察すると、女が“好き者”になった場合、もう、ポルノ小説の乱読くらいでは間に合わず、本や雑誌やポルノ・ビデオをかなぐり捨てても、性腺刺激は異常であるため、男を求めて夜の巷(ちまた)を徘徊(はいかい)し、男と観ては、「死にたい、死にたい」と、男の尻を狙うに違いないのである。

最早こうなれば、人類は滅亡に向かいだろう。男女は入れ替わり、更にはホモの“はちまき現象”で、この追い打ちをかけることになる。

その上、食の乱れは、男を完全インポ状態に奔(はし)らせるのであるから、こうなった男は、自分の尻を、女にオカマにさせることにより刺激を受け、後方へ曲がった男根は、背中へと這うように小突起の延長状態になるだろう。

尻尾のように、亀頭を尻の間から覗かせ、それを差し伸べて、尻に重なる女の“陰所”へ挿入することになろう。凸凹が逆転するのである。インポ男や陰核異 常女が増えている現代社会のこの現象は、やがて現在の恥部となって、人類に大きな災難を齎すかも知れない。子孫繁栄の危機は、こうした異常性腺刺激による 事実からも、この兆候が見え始めているのである。

そして現代は残念ながら、「性教育」と言う概念で、単なる「危険な性器養育」が、小中学校で行われている為、この危機は、人類の子孫に、大きな翳(かげ)りを投げかけているといえよう。その最たるものが、“恐妻家現象”であり、また性的不能者の増加であり、腐った魚か、赤貝みたいな惨めな性不能者が急増していることである。

これでは、折角先祖から受け継いで来た、人類繁栄のキーワードのポイント切替は、脆(もろ)く、錆び付き、人類に対して御仏が下さった、男女二根の交会によって、極楽浄土を味わう境地は得られなくなってしまうのである。

したがって、まずは自分の性器に対して、朝晩礼拝して、健全な肉体を維持せねばならないだろう。

●不動明王と愛染明王

男根のシンボルは“不動明王”である。不動明王こそ、男女二根交会のシンボルとなる。

真言立川流では、男根を不動明王に見立て、女根を愛染明王として穏形修法する。そして穏形修法する時、身に付け入る様々な怨敵(おんてき)を退散・調伏(ちょうぶく)し、守らなければならない。

その象徴が不動明王であり、愛染明王である。二明王は、夜の宗教ではなくてなならない穏形修法の本尊であり、怨敵ならびに魔障を降伏(ごうぶく)することをいう。これを調伏法あるいは降伏法という。

怨敵は、そもそも霊的な存在だが、これは形を変えてこの世に禍(わざわい)を起こす。それがインポであったり、早漏や遅漏であったり、夢精や異性恐怖症であったり、性欲過剰や不感症であったりする。こうした症状に犯されている者は、既に霊的な怨念を掛けられていると検(み)ていいだろう。

したがってこうした「魔」を防ぎ、わが性器を守る為には、男女二根交会に際し、性器を健全にし、また精気を養っておかねばならない。交会と言う行為は、単に「入れる」という事だけでは駄目なのである。夜の宗教の作法に則った“露払い”が肝心なのである。

まず性器を健全にすること。これは肛門も性器であるから、此処も健全でなければならない。決して痔疾患などは、あってはならないのである。

次に、精気を養い、体質を向上させておくことだ。

したがって本来の交会は、現代人が安易に考える「スポーツセックス」の暗示がある、こうした体力主義のものではなく、体質が物を言うのである。体質と体 力の違いを、はっきりと認識しておくべきである。幾ら体力があってとしても、それは体質がいいのでないから、体力一辺倒で、「魔」を退散させることは出来 ない。

体質と体力の違いは、喩えば、伝染病感染地域に進入したとして、体質のいい者と、体力がある者の、どちらが最後まで生き残るか考えてみれば分かることだ。

体質のいい者は、喩(たと)え感染しても、その体質の良さから、やがて恢復(かいふく)するだろう。一方、体力主義で肉体を養った者は、確かに体力はあるかも知れないが、感染すれば、体力だけでは克服できない。体質が悪ければ、体力だけでは恢復の兆しが望めないのである。

これは伝染病や流行性のインフルエンザを考えた場合、こうした感染症に罹(かか)らないことではなく、罹っても、直ぐに治ると言うことが大事なのだ。

体力一辺倒では、体質が悪ければ、罹病した感染症を体力だけで撃退することは出来ない。特に、肉食や乳製品などの“四ツ足”の動蛋白によって体力を養っ た者は、力を競えば、確かに力の格闘でそれなりの威力を発揮することは出来ようが、逆に病気の恢復率を考えた場合、体質が悪ければ、それを跳ね返すことは 出来ない。

その理由は、動蛋白によって血液が酸毒化している為であり、体質も「酸性体質」である。肉を“スタミナも元”と過信している者は、肉常食により、血液が 汚染されている。また、肉には二級アミンを初めとして、アンモニア、硫化水素、馬尿酸の有害物質が含まれている。こうした有害物室がある以上、“肉はスタ ミナの元”にはなりえない。

人体が、栄養源を補給して、それがスタミナの付く条件は、まず、血液がサラサラで、血液が弱アルカリ性の状態の時に、「スタミナの付く条件」を満たすのだ。

“四ツ足”の動蛋白は、酸性食品であるので、一般には“良くない”と、薄々信じられている。また、肉食はコレステロールを増やすので、動脈が脆くなる動脈 硬化などが警戒され、こうしたことが盛んに言われながらも、肉の需要は、一向に減っていない。減るどころか、殖える傾向にある。

これは現代栄養学が声を大にして言う、「肉は良質のアミノ酸が豊富である」という宣伝文句が、日本国民に、安易に潜在的な暗示を植え付けた為である。そ の、無意識に植え付けられた潜在意識の中には、「肉はスタミナの元」という盲信的な暗示が働き、誰もが「肉」イコール「スタミナの元」という構図が、安易 に出来上がっているのである。

こうした考え方が、多くの日本国民の頭に染(し)み込んでいる為、“四ツ足”の肉食を考えて、多少、コレステロールなどを増やすと言うマイナス面があるにしろ、今はスタミナを付けることが先決であり、その第一課題をクリアーすることだと考えてしまう。

ところが、これこそ大いなる矛盾であり、人体の構造や組織はそのように働くようになっていない。何故ならば、人体は一つの秩序によって運営されているからだ。マイナス面を抱えながら、それをプラスの転じることは、不可能なのである。

血液を酸毒化しつつ、コレステロールを増大させ、動脈硬化を引き起こす一方で、躰にスタミナを付けるという、相矛盾する作業は、人体構造に備わっていないのである。

もし、スタミナアップが働く条件を要約するならば、まず血液が生理的中性で、サラサラでなければならない。同時に、動脈はしなやかで、これが長期に亘 り、維持できている状態でなければならない。この基本的な現象が総て満たされて、スタミナアップが図られるのである。

しかし、こうしたことを無視して、「肉はスタミナの元」と、先入観を抱き、暗い固定観念で思考を汚染させている者は多い。その為に、セックスを始める前 に、肉を喰らい、生卵を飲み、普段から、「牛乳は完全栄養食品である」という神話を信じ、この思考力でセックスと行動に移した場合、此処には相矛盾する作 業が展開されている為に、このセックスは単に、動物的な生殖作業のそれであり、本当の意味での、男女二根交会では無くなる。それは、“犬や猫などの、動物 のさかり”である。獣類が発情する、それである。

“四ツ足”の動蛋白を摂取すれば、確かに若者においては、精液量が豊富になる。したがって、精液量を殖やすことを「スタミナ」と勘違いする節もあるが、精液が幾分殖えたと言っても、それは動物的な“もの”が殖えたのであって、霊的な者は殖えたのではない。

その証拠に、肉をスタミナ食、牛乳を完全栄養食品と信じて、こられを大量摂取し、その後、セックスに励めば、結果がどうなるか、容易に想像が付こう。

スポーツ的なセックスを始めた場合、まず肉常食者は躰が悲鳴を上げる。自身で、幾ら肉がスタミナ食と信じたところで、セックスをはじめて、極度に腰を遣 いはじめる頃から、血液に蓄積されている二級アミン、アンモニア、硫化水素、馬尿酸などの有害物質で「頭痛」が起こる。頭が重い感じがする現象が起こる。 脂ぎった汗が出る。呼吸が荒くなる。息切れがしそうになる。腰椎に痛みが疾(はし)る。心臓に圧迫を感じる。一時間ほども粘れずに、それ以内に早漏現象が起こり、クライマックスを迎えずに射精してしまう。などが起こるのだ。

単に、射精瞬間の刹那に“チカっとする”一瞬の閃光(せんこう)と、一瞬の恍惚(こうこつ)が疾(はし)るだけである。その後には、何もないのだ。気怠いだるさだけが残る。

これこそが、肉食による“四ツ足”からくる「魔」である。この「魔」の悪影響を受ければ、男は早漏であり、早漏が過ぎれば関係しなくても夢精が起こり、やがて性的不能となる。勃起なしでも射精するのだ。

また、女は異性恐怖症、セックス恐怖症、不感症あるいは逆に異常性欲へと奔(はし)るようになる。夜な夜な、男を求めて夜の巷(ちまた)に徘徊(はいかい)するタイプの女も、「魔」から悪影響を受けた魅了者と言うことになる。

これは一つの憑衣現象であるから、「魔」に取り憑かれれば、習慣化し、それが“常習者”の形を作って顕われて来る。実に恐ろしいものだ。

そして病的現象としては、イライラが起こり、怒りっぽくなり、顔色がドス黒くなり、頭重が起こり、脂ぎったりして来る。こうした症状はやがて、肝臓病や 腎臓病、不妊症や分裂症へと移行し、ノイローゼぎみの症状として顕われて来る。これこそ“四ツ足”の動蛋白の弊害と考えてよい。“肉(じし)食った報い”だ。

これに加えて、ガンの多くは肉食性のガンである。

なぜ“四ツ足”の動蛋白が、こうした弊害を生むかと言うと、それは腸内で腐るからだ。

もともと人間は、歯形から言っても、草食性の哺乳動物の構造を持っている為、人間に最も適した食性は、穀物菜食を中心にした食餌法がいいのである。つまり、それは「粗食」である。

粗食の基本は、玄米穀物(雑穀)を主食にした、副食は各種野菜に、近海で採れた小魚介、貝類、海草類などである。

これに対して食肉は、草食性の人間が動蛋白を摂取しても、特に肉の良質のアミノ酸は消化するだけの消化酵素がなく、これが消化できずに、腸内で腐って停滞するのである。これが「便秘」と言う症状である。

便秘は男女共、セックスが濃厚である割には、長続きしない。持続性がないので、僅か一時間のセックスも動悸(どうき)や息切れがして続かないのである。

この持続性のない原因は、肉食により、腸内で腐敗・停滞した結果、二級アミン、アンモニア、硫化水素、馬尿酸などの有害物質が発生して、それが血液に取 り込まれ、全身を巡り、身体の弱い部位に持ち込まれて、その部分の組織を異常に刺激し、それがセックス障害となり、やがては成人病に発展していくのであ る。セックスをすればするほど、体が弱くなり、早死にのコースを辿る人生が残るだけである。

こうした兆候として、皮下脂肪が過剰になり、中年太りになる。便秘になる。胃拡張で息が臭くなり、ゲップばかりが出る。顔がむくんで丸くなる。皮膚が汚く、艶(つや)がなく、弱くなる。皺(しわ)が多くなる。特に目尻の皺が顕著になり、また下瞼が盛り上がり、弛(たる)む。その部分に“くま”が出来る。腰痛や肩こりがする。頭蓋骨の縫合(ほうごう)が外れて頭が痛い。動作や反射神経が鈍くなる。うっかりミスをして、怪我や事故を起こす等の不幸を暗示させる現象が顕われはじめる。

そして肉の常食とともに、これに絡んで悪影響を及ぼしているのが、白砂糖の摂取である。

昨今では、白砂糖の消費はケーキやチョコレートなどばかりでなく、煮物のタレや焼き肉のタレなどにも多く使われ、また、コーラなどの清涼飲料にも使わ れ、これが動蛋白と絡んで、本来の、人間の持つ“持続力”を弱めている。白砂糖は、身体組織を破壊するからだ。これが低血糖症である。

白砂糖の悪影響は特に顕著に顕われ、これが現代人を成人病へと引きずり込んでいる。また、最近難病化しつつある「横紋筋融解症」は白砂糖などの摂取により、筋肉が壊死する恐ろしい病気で、これに罹れば、二十代の若者でも“寝たっきり状態”となる。

肉食による動蛋白の摂取過剰、それに絡む白砂糖の大量消費などは、今日では当たり前のような形で摂取されており、男女、年齢、甘党や辛党に関係なく、毎日一定量は摂取する食生活が営まれているので、むしろこの方が重大問題なのである。

現代栄養学の食物観は、間違いだらけの食指針を国民に押し付ける学問である。

これまで現代栄養学が主張して来たことは「組織の修復に十分なタンパク質が必要だから、摂取する食品は、高タンパク程よい」と決めつけて来た。そして肥満解消に、「カロリー制限」という愚行を付け加えたのだった。

その上で、肉と野菜のバランスをとることが大切だから、量さえ控えれば、「何を食べても良い」としたことだった。

むしろ現代栄養学は、米などを食べると言うこれまでの日本人の食生活の基本を無視して、主食への偏りをなくし、総花主義的に、より多くの種類の食品を摂 るように心掛け、カルシウムをしっかり摂る為に、完全栄養食品である牛乳をたっぷり摂ることが大事」と主張し続けたのである。

しかし、この主張は、腸内で腐敗が起こる要因を見逃し、“四ツ足”の動蛋白にだけ眼を向ける近視眼的な作業ばかりが中心であり、食物の全体像を見ようと しなかった。それが成人病に結びつき、セックスの知恵を持たない現代人ばかりを作り出したのであった。長身の体躯に比べて、現代の若者の男根は、“粗チ ン”が多い。不完全勃起の為である。そして実は男根は、第一膨張ばかりでなく、「第二膨張する」ということを知らないし、それを体験したこともない若者が 多い。

その為に現代人は表面的であり、表皮を楽しみ、「熱し易く冷め易い性癖」を持つようになった。持続性がないのだ。最も安上がりで大切な健康法としての、 男女二根交会に継続する力を持たないのである。だから一時間も粘ることが出来ない。このだらしなさは、まるで“からすの行水”である。

何でも直ぐに飛びつくが、それに持続性がない。セックスに対する考え方も同様だろう。こうした短絡的な思考に疾(はし)るのは、現代の食べ物と無関係ではないからである。動蛋白摂取過剰により、血液が酸毒化された為に、思考までもが酸毒思考になる。血液の汚染は、今や現代人の考え方までも支配し、次々に不幸現象を作り出しているのである。

こうした血液の酸毒化と、酸毒化される思考から逃れる為には、まず血液を浄化することだろう。

その為には、腸内の腐敗物質をなくし、整腸を図ればいいことなのだ。

その為に、次のことを実行し、実践すれば良い。

1 | 腸内で腐敗する“四ツ足”の動蛋白食品や乳製品を極力避ける。100%精白米と肉食をやめる。 |

2 | 腸内腐敗を解消する為に、四季折々の日本の気候風土にあった「粗食」に切り替える。玄米を中心とする雑穀ご飯に、野菜、小魚介、貝類、海草類を摂取する。 |

3 | 腸内環境の整備に寄与する、発酵食品や良質の酵素を補充する。大豆発酵食品の味噌、醤油、納豆類など。 |

また、肉体に、粘りのある持続性を養うには、白米や白パン、白砂糖、化学塩などの精白食品、牛乳や鶏卵などの動蛋白をやめることである。

慢性病の原因は、まず肉体の持続力を奪うのであるから、腸内で腐敗し、血液を汚染するような酸毒食品は極力避けるべきである。更に思考を貧弱にするインスタント食品やジャンクフードは絶対にやめるべきである。

現代社会に至る所に出回っている食品は、食品の工業化や商業化が進めば進むほど、そこには人為的な、不自然な加工が付け加えられる。どんな形であれ、化 学物質を体内に取り込むことだけは阻止したいものである。そういう意味では、化学調味料といわれる不自然な化学物質は、特に要注意だ。

現代はおびただしい種類の化学調味料が市販されているが、これらの多くは健康維持の為には殆ど有害なものである。化学調味料を初めとして、焼き肉のタレ などの「タレ食品」の一切や、不自然に、現代人好みに味付けされた、サラダ類にかけるドレッシング類は要注意であり、極力避けたいものである。

次に、粗食を心掛け、更に「少食」を心掛ける。

食べ過ぎは良くないのである。腹八分が良い。食べ過ぎれば、菜食や果物だけの食生活をしたとしても、太るのである。肥(こ)えて太れば、結局、菜食主義者であっても、肉体的な持続力はなく、一時間未満の短い早漏気味の“からすの行水”で終わってしまう。

持続力を高めるには、小魚介や海草類、それに貝類が最適の食品である。

これらの食品は、保水性、微生物叢、地温などを混乱させる公害物質に対して、非常に有効の食品である。更に、海のミネラルを豊富に含んでいる。人体はミネラル分が不足すると、抵抗力を弱め、病気に罹り易い体質を作り、一旦病気に罹ると、なかなか治らない。

また人間はミネラルが欠乏すると、イライラして怒りっぽくなり、クヨクヨしたり、併せてノイローゼなどの精神障害を起こし、神経を逆撫(さか‐な)でする不調が顕れる。

日本は幸いにして、四方を海に囲まれた国である。陸地の土壌から大事な養分が雨などで溶け出し、抜け落ちたミネラル分は、海に流れ込んでおり、これを海 の生物がキャッチしてくれている。これを摂取すれば、ミネラルの不足分を小魚介、海草類、貝類などで補うことが出来る。

小魚介、海草類、貝類などはカルシウムだけだと考えがちだが、これらの中には、マグネシウム、ナトリウム、リンなどの人体には“有効なミネラル”も多く 含まれている。更に、バナジウム、マンガン、亜鉛、銅、セレニウムなどの微量元素も含まれており、これらは微量元素と呼ばれるもので、精力増強になるばか りでなく、自然治癒力の増強にも繋(つな)がる。新陳代謝をスムーズに行う要素を持っている。

そして貝類は、形の大小を問わず、生物進化の過程からも検(み)て、下等な海中動物は、体全体が均一な形になっていて、完全なるバランス食であるとともに、バナジウムなどの独特の微量倹素を保有している。ナマコ、ウニ、クラゲ、海鞘(ほや)、しじみ、あさり、それに牡蠣(かき)などだ。

こうした貝類は、体質を陽性化することからも、現代日本人は欠乏しがちな栄養補給食品として大事な食品である。

|

▲精力を増強する牡蠣料理 |

まさに現代の世こそ、体質が陰性化する基盤が出来上がっていて、これが日本人に、一様に体質の陰性化へと拍車を掛けているのである。これでは性的にも未 熟になるのは当たり前で、未熟なセックスが、ますます未熟人間を増産しているといえよう。また、それからすると、中高年層の性的不能も、こうした性の未熟 から起こった現代特有の珍現象といえよう。

夜の宗教・真言立川流 20

|

| ▲毘沙門天。四天王・十二天の一尊。須弥山(しゆみせん)の中腹北方に住し、夜叉・羅刹(らせつ)を率いて北方世界を守護し、また財宝を守るとされる神。甲冑を着けた忿怒(ふんぬ)の武将形に表され、片手に宝塔を捧げ、片手に鉾ほこまたは宝棒を持つ。 日本では“七福神”の一尊ともされる。また多聞天(たもんてん)とも訳し、四天王を列挙する場合には普通この名称を用いる。別名を倶毘羅(梵語 Kubera)といい、インド神話では財宝の神である。 |

●不動劔印と女握り

真言立川流では、精神統一をする際に、単に眼を閉じ、意識の集中を図る、という“一般に知られている精神統一法”は執らない。この精神統一法は、具体性に欠ける為、凡夫(ぼんぷ)は注意散漫と雑念の為、精神統一が中々出来ず、無理をして、逆に統一意識を散らしてしまい、むしろ分裂状態になる恐れがある。

そこで真言立川流は、下腹に力を入れ、“肚霊(はらだま)”を意識する修法に入る。一般に「力は出るものだ」と信じられているが、出るだけではなく、「入れる」ことも出来るのだ。

臍下丹田(せいか‐たんでん)に力を入れると、そこに「力」が入っていくものなのである。そこに力を「入れる」ことにより、肚霊に気が充満しはじめる。とにかく「力を入れる」ことだ。

ありったけの力を集め、集中して此処に力を送り込み、肚霊をしっかりと意識し、自身で力が入っていることを感得する。

姿勢は、静坐で股を開いた状態を作る。そして「股の開き」は、膝頭に拳が二個入る程度に開く。こうすることにより、「正安定」のポーズがとれる。

腰骨の上に、脊柱を垂直に載せ、脊柱は重力方向のジオイド(geoid/地球重力の方向に垂直で、かつ平均海水面と、ほぼ一致する曲面で、回転楕円体に近いが、わずかに凹凸があり、地球の基本的な形体を表す方向面)に向かっていることを意識する。

この時、呼吸は吐いた時に腹が膨らみ、吸った時に腹がへこむようにする。簡単に言えば、「逆腹式呼吸法」である。吐いた時に腹が膨らみ、吸った時に腹がへこむのであるから、訝(おか)しな感覚に囚われてしまうが、こうすることにより、呼吸は安定し出す。下腹部は安定したら、次に自分の左手で男根を軽く握り、右手で会陰部(えいん‐ぶ)を撫(な)でる。

眼は、完全に閉じるのではなく、“半眼”にし、やや真下近くに落して、左手で握っている“わが男根”の亀頭部の先端を視(み)るようにする。脊柱(せきちゅう)は垂直に伸ばしながら、半眼で“亀頭”に集中するのである。この時、亀頭を視るあまり、脊柱が曲がってはならない。

この作業により、クンダリーニ(会陰部に潜む活力)が目覚めるのだ。

クンダリーニには、「軍荼利明王(ぐんだり‐みょうおう)」の憤怒の“怒張”を現すともいい、多く一面三目八臂(はっぴ)で、忿怒の相をなし、蛇が身体に絡み付く態(さま)をいう。また、男根を一種の「宝刀」に見立てるならば、この剣には当然の如く、蛇または龍が絡み付くと考えてよい。

会陰部を撫でると言うことは、“クンダリーニ”を目覚めさせることに他ならない。会陰部を撫でながら時折、睾丸をそれとなく触れたり、とにかく下腹に力 を入れて意識を集中させつつ、同時に会陰部を撫で、あるいは睾丸を触るのである。この触り方は、「やわらかい刺戟(しげき)」が大切で、この部分に意識を集中されるということを第一義とする。

したがって会陰部を撫でる時も、半ば強引に行ってはならず、また厚顔に触れる場合も、面白半分に強く揉(も)んだりしてはならない。あくまで「やわらかい刺戟」が大事なのである。そこへ触れるのは、その部分へ意識を集中されることであり、意識の集中や精神統一と言うのは、気持ちだけでは無理で、それを行おうとしても、凡夫は中々それが出来ないからである。

精神統一の第一義は、邪気や邪霊を呼び寄せないということである。

人間は精神統一を気持ちだけで行おうとすると、様々な妄念が忍び寄り、却(かえ)って精神統一を妨げ、同時にこうした“邪”が忍び寄るものである。そうした場合、“邪”の引き付けにより、修法が破れ、交会に至るプロセスには欠陥が生じ、“邪”なるものを引き寄せて交会に及ぶことになる。こうした交会で出来た子供は、“邪”なるものを引き寄せて身籠(み‐ごも)るので、こうした気持ちだけの精神統一により、それを行い、妄念を抱いたまま、性交に及ぶべきでない。

したがって、「肉体意識」により、“撫でる”とか“揉む”という行為は、五官の補助をする上でも重要な役割を果たすので、決して軽視できない修法である。

肉体意識により、男根に精気が満ちて来たら、握っている左手にその精気を充分に吸い込ませる。そしてその手を男根から離し、次に“握り拳”を「女握(め‐にぎ)り」にするのである。

「女握り」とは、拳の“人さし指”と“中指”の間に、拇指(おやゆび)の頭を突く出す形である。この女握りは陰陽道で言う「火水(かみ)の印」で、真言立川流の基本である「女握り印契(いんげい)」 というものである。これは交会を及ぶ場合に、一通りの作法を通じてこれを行い、“邪”なるものを退散させる効果があり、左手を離れた男根は、次に、やた強 く右手で握り直す。そして男根に精気を増強させる「おん・きゃら・かんまん」の陰陽法の呪文を唱えるのである。それを唱えつつ、右手で男根を、やわらかく 刺戟しはじめる。

この修法は、男根に対して「性器」というものを、しかっかりと自覚させる為の秘法であり、これを怠ると、男根は精気を失い、インポなどの性的不能になる ので、充分に心してこれを行わなければならない。そして「性器」に対して、正しい認識と自覚があれば、男根に威力は、年をとっても衰えるものではない。

また、一旦威力を失った男根であっても、この修法を行えば、多くの場合は、自然と快癒(かいゆ)してくるものである。更にこの快癒により、その他の病気も恢復へと向かい、病魔を断つ修法としても、大いに効果があるのである。

人間の衰えは、一般に「足から」というようだが、正しくは、男根が衰えるから気力が失せるのであって、その気力の衰えは、精気の衰えが齎(もたら)すものである。この精気さえ充実させておけば、人間は年をとっても、足・腰が丈夫になり、その行動力において、常に気力は充実するものである。気力さえ充実していれば、簡単に病気など寄せつけないのである。

「病気は“気”から」という。気が衰えば、人間は老若男女を問わず、病気になるのだ。

また気力が衰えるから、自身の肉体をコントロールする自制が失われ、不摂生を働いて、生活習慣病などの成人病を患(わずら)うのである。

したがって、特に男子は、自分の男根を礼拝し、ゆめゆめ、これを疎(おろそ)かにしたり、礼拝を怠慢にして放置してはならない。毎朝、わが男根に礼拝することだ。

礼拝を怠ると、忽(たちま)ちのうちに、隙(すき)に乗じて病魔が忍び寄り、男根の精気を奪うことから始まって、遂には体全体の気力を奪い、体細胞の一番弱い組織に取り憑(つ)いて、そこを破壊していくのである。

ちなみに「ガン発症」などは、その最たるものであろう。

人間は気力の充実が失われると、これを挽回しようと「スタミナを付ける」ということを考え付く。しかし、この「スタミナを付ける」行為を誤れば、それは裏目に出るのである。

例えば「肉はスタミナの元」と軽率に考え、これを実行すると、実は、肉がスタミナを付ける元などではなく、肉体を弱化する不必要な食物であることが分かって来る。

また、四ツ足の肉を消化するだけの、人間はその消化酵素を持たない。喰っても、腸内で停滞し、そこで腐り、腐敗の産物になるだけである。この腐敗の産物 の元凶である、二級アミンやアンモニア、硫化水素や馬尿酸といったものは、腸壁から吸収され、赤血球母細胞となって、全身を循環し、一番弱った組織の取り 憑き、弱い細胞組織が酸毒物質により、「ガン化」するのである。

それは、「血液の循環」を考えても明白だろう。肉を喰らえば、血は汚れるのである。血液を汚しておいて、どうしてスタミナが付けられるのだろうか。

スタミナの条件は、動脈がしなやかで、血液がサラサラの状態の時だけである。

●内から滲み出る自信

さて、血と気の運用が解ったら、不動劔印の修法に入る。

これは男根の起立によって修法が開始される。男根が立派に起立したら、左手の人さし指と中指を立てて、「不動劔印の印契(いんげい)」を作る。

次にこの印契を行った後、直ちに右手に重ねて男根を握る。

男根に力が籠り、完全に直立したら、右手を離し、亀頭の上に被(かぶ)せ、穏形法を終了させる。

この一連の作法が、不動劔印の礼拝をする穏形法であり、その後、直立した男根を眺(なが)め、心から頭を深く垂れて恭(うやうや)しく、生かされていることと、自己の存在について感謝の気持ちを露(あらわ)にさせるのである。

この礼拝の目的は、性神経のコントロールにある。このコントロールが出来なければ、精気の充満は疎外され、やがて気力は衰える。気力の衰えは、男根が常に萎(な)えた状態を継続させて、いざと言う時に、ここ一番頑張らねばならない時に、偉大な力を発揮することが出来ない。だから“粗チン”は、大事な決断をすることが出来ない。“粗チン”こそ、大事な決断に“二の足”を踏み、迷いが多く、意思決定の優柔不断な面が見られる。

こうした日常に転がっている「大事な秋(とき)」に、迷ったり悩んだりする人間は、自身の男根が“粗チン”であるばかりでなく、普段からの男根への礼拝を蔑(ないがし)ろにしている人間である。また、粗チンでなく、それなりの標準的な大きさは維持していても、礼拝を怠る者は、徐々に萎縮しはじめ、遂には標準以下と成り下がる。

逆に、かつては粗チンであっても、日々の礼拝を欠かさず、男根に感謝の念を真摯に抱ける者は、その粗チンが完全起立の度に、徐々に力を得て威力を増しはじめる。それは、勃起には、単に一次的な膨張の勃起ではなく、“第二膨張”という「完全勃起」がある。

しかし、残念ながら、今日ではこの“第二膨張”による「完全勃起」があることを知らない、現代人男子は多い。一次的な、“半勃起”で射精し、その性の垂れ流しが、男女のセックスと思い込んでいるのである。

欧米流のセックスは、ポルノビデオなどの映像から観ても、男の性器には力がなく、太くて長い持ち主は居るが、よく視ると“ぐにゃぐしゃ”であり、力のない、単なる“ゴムホース”である。こうした“ゴムホース擬(もど)き”の男根は、性器自体に「力のない」ことを、如実に物語った結果だといえよう。

ゴムホース現象の男根を、「力」のある、「精気」に満ちた“不動明王さま”にする為には、まず、自らの男根に対して、礼拝する行為から始めなければなら ない。これを日々実践していけば、粗チンの持ち主でも嘆くことはなく、この礼拝によって、不動明王の手に持つ剣に纏(まつ)わり付く、龍の「倶利迦羅(くりから)」の意味が理解できるようになり、その理解により、男根に力を帯びるという事も会得するのである。

倶利迦羅は「倶利迦羅竜王」の事である。

倶利迦羅竜王は、不動明王の“変化(へんげ)身”で、竜王の一種であり、形像は、磐石の上に立って剣に巻きついた黒竜が剣を呑む姿を示し、火焔(かえん)に覆われる。

不動明王の持物の利剣と、羂索(けんさく)とを合したもので、またその種子(しゆじ)の形という。また、倶利迦羅竜王は「倶利迦羅明王」あるいは「倶利迦羅不動」ともいう。

剣に龍が巻き付く様は、男根に精気を与える「第二膨張パワー」であり、このパワーが男根に完全勃起を齎すのである。

現代人の多くは、一次的な勃起により射精し、他愛もなく貴重な“精”を漏らしているが、これでは男女二根交会は完全なるものではなく、したがって、単に 男女の生殖行為に過ぎない。この他愛のない行為で出来た子供も、実は「高が知れた」その程度の人間である。その程度の人間は、その程度以下であって、その 程度以上ではない。この域を突破するには、如何に自らの性器を礼拝することが大事であるか、容易に分かってこよう。

第二膨張パワーを得るには、不動劔印の穏形法を会得しなければならない。

したがって、この会得なしでは、自らの見事な後継者は期待薄となるのだ。

確かに、人間が子孫を残して、その子孫が後世を演出していくことは確かだが、この演出の中には、“いい演出”と“悪い演出”がある。“いい演出”が出来る子孫に恵まれれば、それに超したことはないが、最悪なのは“悪い演出”をする子孫が生まれた場合である。

子は親の遺伝子を受け継ぐが、その中には、“善”を演出する保因状態で、同時に、それと同量の“悪”を演出する因子も含まれている。その比率は、善悪共に、それぞれが50%の確率である。少し傾けば、人間は善人になったり、悪人になったりもする。

善人は、要するに近代の評価では、「可もなく不可もなく」といった人種であるが、この中の“悪人”は、単に悪事を働く犯罪者ばかりを言うのではない。病気を、生まれながらに抱え、こうした病因状態で、悪の保因子を、現世に現す人間も含まれるのである。

特に、精神に異常を来して生まれて来る保因者は、現代では非常に多く見られるようになった。

現代では、古伝の作法や修法を、「古い」とか「時代遅れ」と言う名で一蹴(いっしゅう)する風潮があり、この中に真言立川流も、こうしたオカルトのレベルで据え置かれ、“迷信”の誹(そし)りを受けている。そして古伝の作法や交会の際の礼儀を、“まやかし”と決めつける現代には、その一方で、不可視世界から投げ掛けられて来る霊的事実を無視する傾向にあり、同時に男女のセックスの世界でも、「快楽第一主義」になり、男女は互いの性の享楽を貪(むさぼ)り合う為の“快楽遊戯”に成り下がっている。

享楽のみを貪り合うセックスが、ややともすれば恐ろしい“捻(ねじ)れ現象”を起こし、この現象下で、「共食い」が起こるのである。その顕著なる現れが、現代社会に恥部を演出する「ホモの増加」であろう。あるいは乙女チックな同性愛だろう。

最早こうなれば、子孫はそこで途絶えることになる。世は、精神を病んだ者で溢れ返り、共食いが始まる。これによって社会は、ますます捻れを烈(はげ)しくし、特に頭脳労働をする知的労働者は、自分勝手な論理を並べ立て、社会を捻れた世界へと誘っていくことになろう。

また、この“捻れ現象”は精神病む人間を増産する。これは、昨今の統合失笑症患者の増加を検(み)れば一目瞭然だろう。

こうした精神を病む者の増加も、実は遺伝子に組み込まれた保因者が、表面化しただけのことであり、この現れは、今日の現謝意社会の恥部として、増加の一途を辿ることになろう。

特に日本の精神医療は、アメリカやカナダに比べれば、かなり遅れており、日本の精神科医は、精神安定剤と抗鬱剤(こううつ‐ざい)で、統合失調症を強引に捩(ね)じ伏せるという医療を行うので、不定愁訴(ふてい‐しゅうそ)と言われるレベルの者が、精神科や神経科のクリニックを訪ねただけで、そこで貰った精神安定剤で、「本当のキチガイ」にされることもあるのだ。

これからも分かるように、人間には“善”と“悪”が、半ばを分けて、それぞれに50%の比率で同居しているのである。したがって、何びとと雖(いえど)も、いつ自分の保因した陽性なる因子が、吹き出すとも限らないのである。

そしてその根源には、やはり人間の生命の根本である「性器」が、大いに絡んでいることが分かるであろう。だからこそ、男女共、自分の性器を疎(おろそ)かに出来ないのである。

普段の性器礼拝と、男女二根交会を行う際の礼儀と作法は、厳守すべきなのである。

まず、寝所は「道場」という感覚を抱いて、交会に入るべきである。これは単に快楽を貪ると言うものだけではなく、そこには清らかな愛があり、厳粛(げんしゅく)な行為があると感得すべきなのである。この感得を怠り、性を貪れば、それは仏罰のなって、我が身に跳ね返って来る。犯罪者や、不具者が生まれてくるのは、これを軽視したり、安易に考えて怠った為である。

寝所に入る前の静止した自分の男根。これこそ自身の現実の姿である。

そして修法後に至っても、未(いま)だに衰えぬ精気に満ちた逞(たくま)しい“お見事な男根さま”の有り難い、お姿を礼拝するならば、自(おの)ずから、自分の性器に自信が持てるようになり、これが「わが魂」となって、人生開運に輝きを増すのである。

人間が何事かに挑戦して、一度や二度の失敗で頭を抱え込み、頓挫(とんざ)するのは、自分の性器に自信が持てないからである。また男根には、単に一次的な膨張だけではなく、「第二膨張」があり、それが完全なる勃起であることを会得できれば、この事自体で、誰にも負けない自信が付くのである。

世の中に、「自信」と言われる為の条件は、様々なものがあるが、例えば、代々が資産家で金持ちであることも一つの自信であろうし、また、体格に優れ、運動神経や、その素質や才能に優れて、スポーツ選手や格闘技選手として、一世を風靡(ふうび)することも、一つの自信に繋(つな)がろう。

その他、歌かうまかったり、面が良くて俳優になることも、他を抜きん出る自信かも知れない。あるいは芸術の才があり、芸術家としてその才能が世に認めら れることも自信に繋がろうし、頭脳優秀なる者は、その学術が認められてノーベル賞を授賞したり、文化功労者として文化勲章を授章することもあろう。

その他、手柄を立てて、勲章を授章したり、名誉的な貢献や寄付によって、名誉役職の称号を頂くこともあろう。

だが、これは根本から来る自信ではない。後天的なものであり、保因として生まれ出る、霊統的かつ先祖からの血統的な、保因から起こった自信ではない。人間の人体は、表皮の最外郭(さいがいかく)の肉体に始まり、裡側(うちがわ)に入るに従い、“幽体”“霊体”そして“本体”の四重構造からなる。

これは先祖からの血統構造としての肉体と、更には、太古から引き継いだ霊統が重なり合った保因の結果であり、この保因者は、そもそも遠い先祖の交会の「礼賛」から始まったものであると言える。

この「礼賛」が“お粗末”であればあるほど、後世の子孫も、その末裔(まつえい)として、高の知れた“お粗末”な存在となる。こうしたプロセスの中に、自信など生まれようがないのである。

そして子孫に“暗い翳(かげ)り”を投げかけるのは、「今の時点」での、精力減退や性欲過多や異常性欲などの、畸形(きけい)なる“歪(ゆが)んだ性の形”である。これは穏形法で、いま、子孫への禍根(かこん)を断ち切っておく必要があろう。

そしてピンピンの男根こそ、自信の源泉なのである。男根がピンピンにならずして、何が“自信”といえよう。

更に追言したことは、ゆめゆめ「ピンピンの男根状態」を、バイアグラ(【註】心 臓などに持病がある人が、勃起不全(ED)治療薬のクエン酸シルデナフィル(商品名:バイアグラ)を飲むと、副作用として心筋梗塞などを起こすことがあ る。また、一般的なバイアグラの副作用は、頭痛・顔面紅潮・胃部不快・鼻閉・視覚異常などがあげられる。更に少数とはいえ、バイアグラを内服し死亡した例 もある。こうした死亡例をみると、高血圧、高脂血圧、タバコ、糖尿病、肥満、心疾患の既往など1つ以上もっていた例が圧倒的に多く、硝酸薬の併用の例もあ るようだ。特に心臓に原因がある突然死の心原発性突然死や心筋梗塞、脳出血、心室性不整脈などの血管や心臓の副作用である)などのドラックに頼り、「科学的」の名に、我が身を委(ゆだ)ねないことである。

むしろ、ドラックに頼るのではなく、自然の形で、不能者は回春の術を会得すべきだろう。命と引替えの、回春ドラックなど、何の値打ちもないのである。享楽を得る為の“中途半端な不完全勃起”は、まさに愚の骨頂といえよう。

性的不能は、食餌法(しょくじほう)を真摯(しんし)に志し、「粗食」に励むだけでも徐々に回復してくるもので、これを四ツ足の肉などを喰らいながら、バイアグラの力を借りて、“まやかしの性”を貪るなど、不自然極まりないものである。

そして最後に一言、追言したいが、男女共、穏形法はあくまで、性器から禍(わざわい)を 取り除き、健全なる、超自然的な超感覚を得ることにより、健全に、二根交会を修法として営むのが目的で、単にバイアグラなどのドラックの力に頼り、“マス ターベーション”の如き、「からすの行水」的な快楽を追求し、最も大事な「愛液」は弾き飛ばして楽しむべきものではないことを、ご忠告申し上げておく。こ れこそ自殺行為であり、決して長生きできないばかりか、心筋梗塞などの“突然死”で世を去るのがオチである。

こうした不健康きわまりない性は、長寿を全うするものではなく、また「科学的」という言葉に、くれぐれも惑わされないように、ご注意申し上げる次第である。

この点を、ご理解願った上で、真言立川流で言う「秘密行」に入ることが、「清らかな愛」を具現する上で、最も大事な事柄であり、此処にこそ、真言立川流の最重要課題があるのである。

●愛の象徴

「愛は清らかなものである」と、真言立川流は説く。また、このことは『般若理趣経』にも説かれている。

『般若理趣経』は、真言宗の常用経典で、大日如来が“金剛さつた”の為に、般若理趣の自性清浄なることを説いたものである。そして男女二根の男は不動明王であり、女は愛染明王である。

女性が愛染明王である訳は、女特有に複雑な心理によるものである。そして複雑であるばかりでなく、実に難解なのである。

女性の複雑で難解な現実は、交点の気に形作られて、人間が形成されていく過程を追うからである。この複雑さは、男の比ではない。複雑な一面は女性自身の デリケートな肉体の構造上のものであり、肉体がデリケートに出来ているだけに、その心理も複雑となる。そしてこの“複雑さ”は難解な一面を持つ。

それはまず親からの遺伝的なものがあり、同時に、後天的な面で作られていく過程の中に、より難解なものを秘めている。つまり遺伝的には、両親からのもの を受け継ぎ、これが先天の気を構成し、成長とともに育っていく過程の中には、後天的な気の要素を抱え込んでいる。そしてその要素の中心は、経験や体験が、 人間形成を成しているといえる。

女性は、成長の中で独特な経験や体験をして育つのである。この過程の中には、物心付いた幼児期からの記憶が組み込まれ、例えば幼児期、偶然にも両親の性交の場面を視(み)てしまったとか、あるいは“お医者さんごっこ”で、男子に悪戯されたとかの経験や体験である。それがもとで、その女性の性欲の度合いが形作られていく。極度に、性交を汚いと感得すれば、男女自体が汚らしいものになり、これに興奮すればそのまま性欲へと移行する。

十代後半から結婚適齢期に入って、それまでに色気づけば、ボーイフレンドが出来た時点で、自然開花の植物のように、見事な開花をみせ、青い果実は熟(う)れはじめる。それまでの植物的な生活観が突然動物的な肉欲へと移行していくのである。そしてこの肉欲は、難解で複雑化していくのである。

しかし、こうした過程に何かの痼(しこ)りが起これば、殻(から)を閉ざしてしまい、怕(こわ)い「不感症」となる。不感症が女性の大敵で、セックス恐怖症にも繋(つな)がっていく。

本来ならば、実も熟し、結婚に至れば、その時点で「遣(や)りたい時機(とき)が、一番いい気持ちになる」のだが、女性は男と違って、このように単純でない。心身共に複雑なものが絡み合っている。

そして女性の肉体は、往々にして「ズレ」が生じる。つまり、性欲と快感に「ズレ」が生じるのである。時間的に食い違いが起こるのである。

本来ならば、同時に、これらは遣(や)ってくるのだが、複雑で、然(しか)も、不感症になり易い大敵を抱えている女性は、心身共に難解な構造をしている。

こうした構造をそのまま顕したのが、「愛染明王」である。

愛染明王は、愛欲などの心の迷いが、そのまま悟りに繋がる、「淫欲即道(いんよく‐そくどう)」の明王であり、貪愛染着(とんあい‐せんじやく)の意を秘めている。貪(むさぼ)る愛に染まる煩悩を秘めている。そしてこの煩悩こそ、菩提に変わる涅槃(ねはん)の悟りを秘めている。これこそが愛染明王の愛染明王たるところであり、衆生(しゅうじょう)の愛欲煩悩がそのまま悟りであることを表す明王だ。

つまり、“煩悩”即“菩提”であり、その奥には涅槃の悟りを、同時に兼ね備えた明王と言うことになる。この明王の本地は“金剛さつた”である。

愛染明王は全身赤色で、三目六臂(さんもく‐ろっぴ)で忿怒の相をなし、弓箭(きゅうせん)などを持つ。愛染法の本尊である。後に恋愛成就の願いなどもかなえる明王として、一時は水商売の女性などの信仰の対象ともなった。

そして「明王」とは、神仏に通じる呪文を以て、一発で御利益を授けるという、問答無用の“即決型”の仏である。この即効性が、複雑で、屁理屈のように映る女性に大いに受け入れられたのである。

愛染明王を、図解で示すならば、次のようになり、男の不動明王と異なり、それは複雑怪奇な構造をしているといえよう。

|

| ▲愛染明王の構造 |

そして尊像は、月輪(がちりん)中の蓮華(はす)の上に座している。

ちなみに、この月輪は、衆生に本来そなわっている清浄な悟りの心を顕している。そしてこれこそ、衆生の清浄な心の本質を象徴する月輪を観想する「月輪観」であり、密教の最も基本的な行法を顕すものだ。

この蓮華に座し、尊像が宝瓶(ほうびょう)の上に乗っているが、この宝瓶とは、貴重な水を入れる瓶(かめ)のことで、男の精液を入れる“膣”あるいは“子宮”を顕している。胎児を入れる羊水を溜め置く場所が子宮であるから、まさに子宮は宝瓶そのものであり、これは併せて女性器をそのまま表現しているのである。

尊像の形相のうち、赤色の肌は「愛欲」の色を顕している。また、この赤は女根の内部そのものである。

更に、左右に分かれた六本の手は、男根を迎える為に大小の陰唇(いんしん)を開いた女根を意味している。そして手に握っている五鈷杵、矢、拳は男根を握る表徴であり、弓、蓮、鈴は女根を顕している。この構造こそ、この尊像の原理であり、ここには陰陽を相備えている。

更に顔面の三つの眼は、月経、妊娠、出産と言う女性特有の三つの働きを示し、これが万物の母体である表徴を示し、生命の根源を象徴している。また、頭部の中にある獅子の冠は、強い愛欲を顕している。

こうして愛染明王の尊像を眺(なが)めると、この尊像こそ「愛欲の塊」であることが分かる。

そしてこれより胎蔵界(たいぞう‐かい)に眼を向けると、此処には女性の尊さを顕している世界が広がっていることが分かる。

胎蔵界とは、女性の下半身を顕した世界である。寝所と言う「夜の道場」においては、男より女の方が断然尊いことが分かって来る。その尊さは女体の下半身の複雑さであり、またその構造の難解さからである。

男の精は、生殖の為に精子を送り込む天からの光の性的エネルギーを象徴しているが、女はその光を受けて、ここで精子を育てる掛け替えのない大地なのである。女の下半身は、地球の大地に喩(たと)えられるもので、私たちが棲(す)んでいる地球そのものであるから、これを決して粗末に扱ってはならない。

それは女性自身も同じである。自分の肉体は、決して粗末に扱ってはならないのである。

しかし、昨今は性の解放が叫ばれ、少年期から学校では“性教育”ならぬ性器教育が盛んで、小学校高学年ともなると、もう既に早々と寝ている少年少女が少 なくない。結婚をする前から、「寝ている」のだ。不特定多数の異性と交わることを、まるで勲章でも貰ったように自慢する少年少女が居る。

同時に、十代後半には、少女は未熟少年の恥垢(ちこう/包皮と亀頭の間に溜まる垢様の物質で、包茎に多く見られ、陰茎ガンの原因となる。同時にこの垢が子宮まで侵入すれば、子宮ガンとなる)の為に子宮ガンの様相を見せ始め、少年は陰茎ガンや睾丸ガンの兆候を顕しはじめている未成年が多くなっている。

また、こうしたガン発症には至らないでも、二十代半ばで、女は子宮筋腫(子宮壁に発生する腫瘍の一種で、平滑筋腫をもたらす。指頭大から拳(こぶし)大となり、悪性のものはガン化しやすい。下腹痛、便秘、不正性器出血などの症状を呈する)になったり、男は前立腺肥大症(腺組織の増殖により、正常ではクルミ大の前立腺が鶏卵大ないし、それ以上に肥大する疾患で、排尿障害・残尿・頻尿があり、著しい場合尿閉を来す)になったり、あるいは早々と前立腺ガン(一般には60歳以上の高齢者に多く、骨盤腔内リンパ節のほか骨への転移が特徴的である。排尿障害・血尿・腰背部疼痛・坐骨神経痛などが症状として現れるが、初期にはしばしば無症状である。男性ホルモンにより、ガン細胞の増殖が促進される)の気配を漂わせている者も居る。

これこそ、自分に与えられた肉体を粗末に扱っている現実といえよう。

現代の「肉体を粗末に扱う流行」に一つに、“不倫”なるものがある。結婚している男女の何(いず)れかが、未婚の男女の何れかと、「愛の名を借(かた)って寝る」ことである。これの自ら進んで「愛」の名を借った自由恋愛の最たるものであろう。知らず知らずのうちに肉体を汚し、粗末に扱っているのである。この「代償」は高いものに付くだろう。

それは“セックス”という肉欲の貪りで、「脳を灼(や)く」からだ。

人間の肉体は、天から与えられた「借り物」である。

借り物は、やがて死ぬ前に清算して、返却しなければならない。肉体を粗末に使えば使った分だけ、病気と言う形に顕われて、人間は生・老・病・死のプロセスを辿るのであるから、老いて病を患(わずら)い、そして死ぬという行程の中で、最も恐ろしい病魔に苦しめられるという苦痛を味わいながら、死に臨まなければならなくなる。これが臨終の時に迎える「断末魔」である。

断末魔は想像を絶する苦痛である。